Валентин Гефтер. История одного историка. Главы из книги.

- Nadejda Erlih

- 33 минуты назад

- 38 мин. чтения

Гефтер Валентин Михайлович – сын Михаила Яковлевича Гефтера, родился в 1944 году в Москве, окончил мехмат МГУ и работал в АН СССР, в постсоветской России стал известным правозащитником. Редакция благодарит Валентина Михайловича за возможность познакомить читателей журнала с главами из книги, написанной об отце. Для публикации выбраны периоды биографии М.Я. Гефтера от его детства до конца 1950-х годов.

Крымский мальчик. Детство и юность.

Начиная с описания первых лет жизни моего отца, историка Михаила Гефтера, меня не покидает недоумение: как в одном человеке советской эпохи, наступившей после октября 1917 года, могло уместиться то, что было заложено с одной стороны семьей, а с другой — историей в ее разные периоды.

Его детство, а также отрочество и первые годы юности прошли в провинциальной еврейской интеллигентной семье в Симферополе. Не менее важным, а может быть и определяющим по сравнению с влиянием семьи и предков, было то, что происходило за стенами его дома и разлито в воздухе 1920-х и первой и половины 1930-х годов.

Немногое можно рассказать о мальчике, жившем в доме 7 по Большевистской (ранее, видимо, Греческой), квартира 19, соединенном единой застройкой с домом 10 по Одесской улице. Потом эту улицу переименовали в Большевистскую. Напротив находилась греческая церковь. Это была сначала церковь для местных греков, а с 1930 года Свято-Троицкий кафедральный собор, сегодня — Свято-Троицкий женский монастырь. В наши дни в него были перенесены мощи Луки Войно-Ясенецкого — знаменитого врача-хирурга, который до войны жил в ссылке в Ташкенте, а во время Отечественной войны был ведущим специалистом нашей гнойной хирургии, большой профессионал и одновременно истинно верующий православный человек. С 1946 года и до кончины он был правящим архиереем Симферопольской и Крымской епархии, канонизирован и почитается многими людьми.

Это было рядом с нашим крымским мальчиком, который, в те годы был очень далек от интереса к той или иной религии. При этом балкон их квартиры находился напротив этой церкви. Он вспоминал позже про замечательный крымский воздух и о том, что дышалось им по-особенному. Теперь на этом здании размещена памятная доска.

Но больше почти никаких романтических и лирических воспоминаний от отца я не слышал. И вообще довольно мало говорилось в доме о довоенном времени, в первую очередь — о крымском детстве. Конечно, что-то нам было известно, например, что у него рано обнаружились литературные способности. Видимо, в 1924 году в «Мурзилке» был напечатан “рассказ” в три строчки о кошке с котятами. Хотя привязанности к кошкам у Михаила Яковлевича потом в жизни, по-моему, не было, в отличие от привязанности к нашей семейной собаке. Позже, став пионером, он написал письмо главе украинской Компартии Павлу Постышеву о каких-то неблагополучиях и несправедливостях, видимо, связанных со школой или с чем-то еще общественным. И даже получил ответ на полутора страницах.

О своей учебе в школе отец рассказывал, но не слишком подробно. В 1932 году он окончил семилетку, в 1935-м – десятилетку. В ней была прекрасная директриса, памяти о которой он отдал должное в своих интервью-воспоминаниях. У него были друзья — мальчики, имена нескольких из них я помню. Во-первых, соседский мальчик, Сережа Елисеев, который погиб на войне. И два выживших, приходивших к нам домой в послевоенное время: два товарища по школе. Один из них — математик Борис Будак, который стал потом доцентом физфака МГУ, принимал участие в атомном и ракетно-космическом проектах и довольно рано ушел из жизни. Он был своеобразным человеком с огромной головой, большого роста и, по-видимому, из неблизкой папиным родным советской семьи. Насколько это на него повлияло и через него на отца, сказать не могу. Думаю, что эти различия не очень повлияли на их судьбы, при этом после войны в Москве они виделись нечасто.

Еще один — Игорь Шехтер, впоследствии знаменитый лингвист, изобретатель метода обучения иностранным языкам путем погружения. Об этом методе можно много рассказывать, но сейчас не место. Игорь тоже переехал в Москву и с Михаилом Яковлевичем снова сблизился уже в последние 20 лет своей жизни. В те годы отец осваивал французский язык по его методу погружения в иностранные языки. Игорь Шехтер, доживший до 104 лет, вспоминал о своей близкой дружбе с Мишей Гефтером в крымские времена — даже еще в начальной школе. При этом в нем жила обида на то, что, когда в 1930-е годы старшего Шехтера репрессировали, мой отец, по его мнению, сделал не все, что мог, чтобы защитить товарища от исключения из института. Но это забегание вперед.

А других воспоминаний самого отца о крымской жизни было немного. Например, мы практически не слышали от него про коллективизацию в Крыму, куда почти 15-летнего Мишу посылала пионерская или комсомольская организация. О чем он писал еще? Может быть, в местные газеты в школьные времена. Как и чему он учился, как мы знаем, на “хорошо” и “отлично”? Чем он увлекался, кроме политики и истории? Были ли у него какие-то влюбленности? Ни о каких девочках в тот крымский период он никогда не рассказывал, я не думаю даже, что он их замечал.

Есть одно воспоминание, говорящее о нем, может быть, даже больше, чем многие страницы писанного текста. Он иногда вспоминал про секретаря Крымского обкома ВКП(б) и о митингах, на которых сам Миша присутствовал по случаю советских праздников, когда тот выступал. Секретарем обкома был крымский татарин, очень энергичный и заразительный человек, и заканчивал он все свои речи, как вспоминал Михаил Яковлевич, мощным выкриком: «Да здравствует ВКП, “б” маленькая в скобках!». Такой исторический анекдот может напомнить нам не только о крымских татарах, которых до войны было много на полуострове, но и демонстрирует, что представитель национального меньшинства был одним из лидеров тогдашнего Крыма. Важно еще то, что для Миши это было одно из самых ярких воспоминаний всего его детства. Это говорит в первую очередь о том, что мальчик рос очень политизированным, интересующимся событиями недавнего прошлого.

Он вспоминал о рассказах бабушки о еврейских погромах начала века, видимо, в Одессе, и о том, как в последнюю минуту еврейские самооборонщики с револьверами успевают прийти на помощь тем, кто прячется в доме, который осаждали погромщики. Более того, он был вовлечен и в раннесоветскую историю. Не просто читал газеты и слушал радио, но, по моим представлениям, знал все детали сначала межпартийной, а потом внутрипартийной борьбы. И, наверное, он был большевизирован в духе генеральной линии партии. Вряд ли могло быть иначе с учетом того, что происходило во второй половине 1930-х годов, когда он закончил школу и собирался поступать на исторический факультет Московского университета.

Собирался, но не поступил сразу потому, что в детстве он переболел чем-то вроде менингита, и после окончания школы летом 1935 года мучился сильными головными болями и просидел дома, читая Пушкина и других русских классиков. А в Московский университет Миша Гефтер поступил с золотой медалью и без экзаменов уже в 1936 году.

Надо отметить, что жизнь его семьи была не очень сытной и, тем более, не богатой. Бабушка шила, и это, наверное, помогало. Мама преподавала в музыкальной школе или в училище. Может быть, были еще частные уроки. Но все равно жизнь была очень скудной. Даже не знаю, часто ли бывал Миша на море, на южном берегу Крыма, хотя, конечно, бывал. Но серьезных воспоминаний не было, и я даже не помню, хорошо ли он плавал; скорее всего, нет. Я думаю, что на этом его крымская жизнь, в моих, по крайней мере, воспоминаниях и впечатлениях, обрывается. Он как-то кратко упомянул о своей поездке с матерью на север, туда, где, видимо, был его отец, на Вологодчину. Позже Михаил Яковлевич припоминал, что в этой поездке он впервые увидел настоящий лес, который его поразил. Возможно, это было, как я уже говорил, в 1928 году. Но все это — какие-то несвязанные, незаконченные обрывки.

Закончить крымскую главу о жизни моего отца следует пересказом двух эпизодов. Первый связан с тем, почему он в поздних воспоминаниях уделял ей мало времени и места, в том числе в кругу нашей семьи, и почти ничего не написал об этом. Может быть больше было известно моей маме, с которой он летом 1940 года приезжал в Симферополь, когда они уже начали думать о совместном будущем. Но мама, иногда вспоминавшая свои юные годы, никогда не рассказывала со слов отца о его крымском периоде. Возможно, ему трудно было говорить о жизни своей семьи в Крыму, потому что там во время войны погибли его родные: сначала в 1941 году умерла бабушка, а потом его мать и двоюродный брат Володя были уничтожены нацистами. Холокост, то есть убийство практически всех крымских евреев, нашло свое отражение в вышедшем в наше время сборнике «Ров». Не объясняет ли потрясение, вызванное всем случившимся, то, что после войны Михаил Яковлевич приезжал в Крым лишь один раз — в мае 1966 года, судя по его открытке жене с вокзала в Мелитополе?

Кроме того, упомяну, что советское постреволюционное детство и отрочество было у многих более известных читателю людей, в том числе и тех, кто дожил до наших дней. Приведу, к примеру, несколько имен: ифлийцы Давид Самойлов, Павел Коган, Михаил Кульчицкий. В основном это дети интеллигентных, чаще еврейских семей, москвичей и не только. Думаю, что что-то общее — дух этой эпохи, ветер этого времени — как бы пронизывал их. Но были, конечно, и другие. Приходит на ум Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна Боннэр, которые, будучи в то время совершенно разными подростками, выросшими в атмосфере советских 1930-х. И если жизнь Андрея Дмитриевича замыкалась тогда в пределах интеллигентной московской семьи с почти дворянским, церковным и иным прошлым этих семей, хотя и его волновали Испания и “социалистическая цивилизация инков”, то Елена Георгиевна росла в семье, где ее отчим был одним из руководителей исполкома Коминтерна. Человек, который очень жестко вел себя в сталинские годы и потом сам погиб во время Большого террора. При этом сама Елена была очень рано вовлечена в литературно-театральную среду, в частности, вокруг так называемой арбузовской студии, где играл Александр Галич. Был еще впоследствии погибший на войне Всеволод Багрицкий, сын поэта Эдуарда Багрицкого, с которым у Боннэр был ранний роман. И в этой студии ставилась пьеса Арбузова «Город на заре», посвященная созданию Комсомольска-на-Амуре. И представить будущее Галича, Боннэр и других, так вовлеченных в этот молодой, предвоенный энтузиазм, несмотря на все ужасы 1930-х годов, очень трудно. Но все они были одного, если не поля ягоды (поля, может, были разные, а уж ягоды — тем более), но они были все неотрывно связаны с этой эпохой, которая сделала их настоящими людьми и одновременно привнесла в их жизнь то, от чего потом они долгое время так или иначе отрывались, отказывались, с чем спорили, что преодолевали.

Но снова вернемся назад к середине 1930-х и судьбе главного персонажа — Михаила Гефтера.

В согласии и вопреки.

Михаил Гефтер поступил на истфак МГУ осенью 1936 года и проучился там до лета 1941 года. Для молодого провинциала, учившегося в одном из лучших мест исторического образования, эти годы могли стать и наверняка были предметом для гордости. С другой стороны, период, который переживала страна, не отличался благостью.

Миша Гефтер приехал в Москву, видимо, сразу в дом к дяде Давиду Блюменфельду. У отца не было проблем с поступлением. По-моему, он был не одинок в потоке первокурсников, поскольку 1936-й, наверное, был первым годом, когда абитуриенты, не принадлежащие к рабоче-крестьянским сословиям, могли поступить сразу в университет без ограничений из-за классовой принадлежности их родителей. Для многих поступавших в 1936 году эти препоны были уже сняты и, судя по всему, большинство из них были вчерашними школьниками из разных городов. По крайней мере, знаю многих будущих друзей и коллег моих родителей, которые приехали из не очень известных мест.

1936 год был еще знаменателен тем, что это был год так называемой сталинской конституции и первых выборов в Верховный Совет СССР. А наряду с этим это был год первого большого политического процесса Зиновьева, Каменева и других, который проходил тем же летом, когда эти будущие студенты готовились приехать в Москву. Это был год, когда Бухарин с молодой женой Анной Лариной был направлен с согласия Сталина в Париж для переговоров по поводу архивов социал-демократов и встречался с лидерами меньшевиков — Николаевским, Даном, Аксельродом. Исследователи в наше время уже задавались вопросом, почему Бухарин, прекрасно представляя, какая судьба его ждет на фоне того, что происходило или готовилось в Москве на «больших процессах», не остался там и не спас от репрессий себя, жену и будущего ребенка, которого Анна Михайловна уже ждала — Юра Ларин родился 8 мая следующего 1937 года. В общем, 1936 год был, как, впрочем, наверное, почти все 1930-е, непростым и неоднозначным.

Как известно, в те годы было уничтожено много людей, но моих родителей и их друзей это коснулось в малой степени. Я знал немало их сокурсников и могу свидетельствовать, что это были замечательные люди. Наверное, судьба оставила в живых, если не лучших, то точных не самых худших. Лучшие, как принято считать, погибают на войне, тем более такой страшной. Но те, кто остался, и те, кто хранил память об этой пятилетке, достойны того, чтобы о них рассказать максимально подробно, что и попытаюсь сделать позже. Другое дело, что, может быть, какие-то детали их жизни и учебы мне неизвестны или не зафиксировались в памяти.

Трудно восстановить как проходили их студенческие будни. Многие из иногородних истфаковцев жили в общежитии на Стромынке. Миша Гефтер тоже жил там после ареста дяди осенью 1937 года. Мама, видимо, жила большую часть времени у своей старшей на три года сестры, которая тоже училась в Москве. Но из-за этого они не чувствовали себя людьми разного сорта — это не мешало их равному состоянию, как москвичей, так и немосквичей, проживающих в общежитии, в населенных другими довольно тесных комнатах. Это была очень дружная, временами веселая молодая жизнь с ее романами, сессиями, экзаменами и летними походами. Последнее, правда, не про Михаила Яковлевича, но про Лелю Горелик можно сказать точно: она ходила на одном из старших курсов со своими университетскими друзьями в лодочный поход на реку Белую в Предуралье. Но и сам Миша Гефтер проводил летние каникулы не только в Крыму. Например, он был в Новгороде на археологической практике под руководством профессора Арциховского, где познакомился с известными в будущем советскими археологами. Наверное, тогда началась его дружба с замечательным ученым и человеком Александром Монгайтом. В общем, молодые люди жили не то, чтобы нечувствительно к террору, но он их большей частью обходил; людей это задевало по касательной, а они, как мне вспоминается по более поздним рассказам, жили обычной студенческой жизнью.

Пожалуй, имеет смысл остановиться на нескольких эпизодах, которые характеризуют эти две стороны жизни тогдашних студентов истфака. Первое – это, конечно, довольно высокий уровень преподавания как профессиональными историками, так и теми, кто принадлежал к школе если не Покровского, который уже был в тени и отставлен от преподавания истории в вузе, то другими красными профессорами, которые тоже были не лыком шиты и, наверное, рассказывали тогдашним студентам много интересного и полезного для будущей профессиональной жизни. При этом террор не обходил и руководство истфака: тогдашний декан Григорий Фридлянд был репрессирован и расстрелян. Кстати, он был отцом одного из будущих диссидентов Феликса Светова, которого я уже знал в поздние годы. Видимо, были и другие репрессированные профессора и преподаватели, но студентов это касалось в меньшей степени, поскольку, как мне теперь представляется, они принадлежали к поколению, возможно, менее опасному для инициаторов сталинских чисток.

Но были и некоторые примеры противоположного свойства. В 1937 или 1938 году в числе репрессированных руководителей ЦК ВЛКСМ оказался отец однокурсника Михаила Яковлевича Евгения Мельничанского, который был одним из секретарей ЦК ВЛКСМ. Была попытка исключить Женю из комсомола, но товарищи вступились, в том числе Миша Гефтер, входивший в бюро комсомола курса или всего истфака. И вроде бы, его удалось отстоять от “высшей меры наказания” для таких, как он.

Наверняка были и другие случаи, когда студентам, подобным отцу, жившим в струе комсомольской общественной жизни, было почти всегда трудно и даже невозможно, если они сами не рвались в бой, заступаться за сокурсников или других причастных к университету людей, которых коснулись так или иначе сталинские репрессии. Большой террор, конечно, должен был коснуться и этих молодых, и вроде бы верноподданных граждан. Например, был такой Алексей Кара-Мурза со старших курсов, который был репрессирован, но в конце 1939 года возвращен и восстановлен на истфаке МГУ, закончив его в том же 1941 году, что и мои родители. Он ушел на фронт с университетским ополчением и не сразу узнал, как погибла его жена, Лия Канторович, получившая звание Героя Советского Союза за то, что подняла бойцов в атаку под Смоленском. Но это отдельная история, хотя достаточно примечательная и с точки зрения того, что происходило тогда, и исходя из будущего семейства Алексея Кара-Мурзы и его родственников.

Тогдашняя жизнь Михаила Яковлевича состояла не только из того, что происходило в МГУ. В первую очередь это касается его интереса и реакции на события большой политики 1939–1940 годов. Кстати, именно тогда он стал кандидатом в члены партии, хотя это событие вряд ли было проходным для него в то время. К тому, что связано с пактом Молотова-Риббентропа, позже названным сделкой Гитлера и Сталина, в начале Второй мировой войны. Само это событие никак не укладывалось, видимо, в голове сталинского стипендиата Михаила Гефтера (сталинскую стипендию он получал за отличную учебу и, возможно, активное участие в общественной жизни факультета). Отношение МЯ к фашизму уже тогда было однозначно негативным. А здесь наступил период почти что дружбы с нацистской Германией. И отец вспоминал, как трудно ему было внутренне соглашаться с тем, что шло сверху, и не должно было в принципе вызывать не только критику, но и даже каких-то сомнений в том, что это делалось из лучших побуждений.

1940 год стал для него во многом рубежным еще и потому, что его впечатляло стоическое сопротивление англичан гитлеровской агрессии. Хотя к руководству Англии он, как и многие в СССР, не мог питать больших симпатий как к сугубо буржуазному и имперскому. По крайней мере, 1940 год стал для него особым моментом предвоенного периода, о чем он в конце жизни хотел написать отдельный текст, но так и не сделал этого. Стоит вернуться в то время и подробнее разобраться в тогдашнем умонастроении Михаила Гефтера.

Отметим сначала, что его идеологический и научный багаж в студенческие годы известен недостаточно. Насколько последователен он был в понимании и толковании того, что тогда писалось и говорилось об истории и о событиях, происходивших здесь и сейчас? Это относится, возможно, впервые в жизни отца, к возникавшему непониманию того, как сопрягается текущая внешняя политика Советского Союза и вообще вся марксистская схема истории с его, казалось бы, такими устойчивыми и хорошо усвоенными взглядами на нее. Наверное, причиной был не только пакт Молотова-Риббентропа и отступление сталинского Союза от антифашистской линии, которая позднее связывалась с линией бывшего до мая 1939 года наркоминдела Литвинова (заведующим отделом печати НКИД тогда был Евгений Гнедин, впоследствии ставший другом нашей семьи). По поздним воспоминаниям отца это было связано с войной Гитлера против Англии. На него в 1940 году производило колоссальное впечатление отчаянное и соборное, если выражаться российским языком, сопротивление англичан. До этого ему могло казаться, что классовые противоречия по классической марксистско-ленинской схеме должны привести, так или иначе, к поражению Англии вследствие борьбы пролетариата с мировым капиталом. Но такого не происходило, а, наоборот, что вызывало сильное удивление и могло бы изменить его прежнюю точку зрения и поверить в то, что классовые противоречия недостаточно развиты в современной Британии. Поэтому она, вместо того чтобы рухнуть под тяжестью антагонизма борьбы между классами, в условиях нападения извне, блокады и тому подобного сплотилась и устояла.

На полях отмечу, как данная тема перекликается с вышедшей недавно книгой «Черчилль и Оруэлл», в которой современный автор подчеркивает, исходя из позиции Оруэлла (а также упоминая наблюдения тогдашнего премьер-министра Черчилля), традиционные социальные противоречия в английском обществе. Когда аристократия, во многом смотревшая сквозь пальцы на предвоенный нацизм и агрессию Гитлера на континенте, не совпадала по взглядам с низшими и средними слоями общества. Примечательно, что военно-морской флот был местом, где служили офицерами представители высших слоев, а ВВС, которые оказали чуть ли не главное сопротивление гитлеровским армадам в воздухе, формировались в основном из тех, кто не заканчивал Итон, Кембридж, Оксфорд и так далее. Не говоря уж о том, что в 1939–40 годах Оруэлл видел в шахтерских городках на севере Англии, где нищета, безработица и фрустрация угольщиков сильно контрастировали с более или менее благополучным жизненным поведением буржуазии и аристократии в Лондоне в первую очередь.

Данное наблюдение говорит не столько о “недоразвитости” классовых противоречий, а о совсем другом факторе, вообще не укладывающемся в старую марксистскую схему. Вряд ли студент четвертого курса Михаил Гефтер мог в ней усомниться, но какие-то вопросы тогда появились.

К началу 1940 года относится эпизод другого свойства, который характеризует общую обстановку, в том числе и на истфаке, в МГУ, а может быть, и в стране в целом. У нас в семье хранилась фотография пятерых однокурсников и друзей наших родителей января 1940 года. Снимок был сделан в фотоателье, на нем они практически все в пиджаках, а двое в галстуках. И как стало ясно из воспоминаний Я.С. Драбкина и М.Ф. Юрьева, опубликованных в сборнике «Мы шли навстречу ветру и судьбе…» (М. 2009. Сост. И.С. Антонова и др), они сфотографировались в конце зимней сессии, перед тем как пойти в лыжный поход на север. И когда они спускались по лестнице в здании университета на Моховой, то встретили комсомольского секретаря Джапаридзе. Он их остановил и спросил: «Вы куда, ребята»? Они ему объяснили. Он сказал: «Раз вы такие спортивные, лыжники, не лучше ли вам пойти добровольцами на финскую войну?». Немало студентов уже участвовали в боях в составе почти полностью погибшего Первого батальона Московского комсомола. Отказа быть не могло, и на фронт в результате направились четверо, но в боях, видимо, не участвовали. После Отечественной войны в живых из них остались только двое упомянутых выше однокурсников отца. Понимали ли они, как и другие истфаковцы, что Финская война несправедлива, так же как, хотя и в меньшей степени, так называемое освобождение Западных Беларуси и Украины, а позже и присоединение трех балтийских республик? Думаю, скорее, нет: тогда считалось, что это СССР расширяет свои территории на Западе и Северо-Западе, тем самым отдаляя возможное нападение на свои столицы. А судьи кто — им, многим, не дожившим до 1945 года?

Вот так и заканчивалась студенческая молодость: весной 1941 года пятикурсники писали дипломные работы, а 22 июня сдавали или готовились к одному из последних выпускных экзаменов. Занимаясь в библиотеке имени Горького с окнами на Манежную площадь, услышали речь Молотова из репродукторов. Он говорил о нацистской Германии и её агрессии против Советского Союза. Начинался новый страшный и одновременно освобождающий период — освобождающий от того мрачного, что предшествовало войне. Для моих родителей, их друзей, да и для всей страны наступала совсем иная эпоха…

«Ах, война, что ж сделала, подлая…»

Название этой главы, заимствованное из одного из послевоенных стихотворений, соответствует тому, как я теперь представляю военный период биографии Михаила Яковлевича и многих из его поколения. Период 1941–1945 годов, конечно, не сводится только к этим, может быть, даже отчасти пристрастным, но достаточно точным словам Булата Окуджавы. В первую очередь надо упомянуть несколько эпизодов, связанных с Михаилом Яковлевичем Гефтером.

Сентябрь 1941 года ознаменовался двумя очень важными для понимания его жизни и судьбы событиями. Первое — это смерть бабушки, Софьи Блюменфельд в Симферополе, не дожившей несколько недель до прихода немецких войск в Крым в конце октября. Папа, видимо, об этом узнал позже, из открытки своей матери, посланной моей маме, Леле Горелик. Потому что Миша Гефтер уже был в это время на строительстве защитных рубежей в Смоленской области, в районе Рославля на Десне.

А в начале октября, после прорыва немцев под Смоленском и Вязьмой и колоссального окружения, в котором оказались войска Западного фронта, рубежи, выстроенные пóтом и мозолями студенческого отряда МГУ, комиссаром которого был Михаил Гефтер, совершенно не понадобились. К счастью, накануне почти всех студентов удалось отправить домой, так что они не оказались в окружении. Но Михаил Яковлевич с водителем полуторки, на которой он разъезжал по строительству, попал практически в западню. И их задержали мотоциклисты из передового отряда вермахта и загнали за загородку на окраине деревни среди других пленных.

В моей памяти остались два момента. Первый, что Михаил Яковлевич успел в суматохе спрятать под раненым, лежащим в кювете летчиком свои документы кандидата в члены ВКП(б), и, наверное, паспорт, в котором была указана его национальность. Другой — то, что им удалось спустя короткое время, перемахнув через плетень, бежать в лес, и их не сумели остановить или подстрелить. Встретив других окруженцев, они несколько дней выходили лесами в район Малоярославца, фронт еще не был сплошным, и им удалось выйти к своим. Оттуда он дошел до Малоярославца. а потом добрался до Москвы, и там кому полагалось, рассказал про то, что произошло на Десне и после этого, ссылаясь на свидетельства шофера и других своих коллег по МГУ. В частности, его друга Валентина Вайсмана, с которым он встретился еще в Малоярославце. Возможно, благодаря тому, что он вернулся в Москву в трагические дни, предшествовавшие 16 октября, где царили хаос и паника, ему, попав, естественно, под подозрения, удалось не превратиться в «шпиона и предателя». Фактическую сторону дела Гефтер изложил в своем заявлении в партком МГУ и Краснопресненский райком, где в присутствии секретаря парткома отказался от эвакуации и выразил желание принять участие в обороне Москвы.

Уже в конце октября отец был зачислен в еще не расформированную, но разбитую под Ельней 8-ю Московскую стрелковую дивизию народного ополчения (Краснопресненского района). Впоследствии ее подразделения входили в состав разных регулярных частей Красной Армии, и уже в начале 1942 года были направлены на фронт под Ржев. В анкете 1946 года он уточнил, что в октябре-ноябре он находился в составе Отдельного истребительного батальона Красной Пресни (позднее 8-й полк московских рабочих и 399-й полк Калининского фронта).

Но о самом трагическом событии, случившемся в то время, Михаил Яковлевич узнал, видимо, только в конце войны: его маму и двоюродного брата расстреляли немцы под Симферополем в первые месяцы оккупации Крыма. Есть два места, где эти расстрелы происходили; это отдельная долгая история их поиска в наше время. По одним сведениям, упомянутым, в частности, в изданной не так давно книге «Ров», это было рядом с шоссе на Феодосию. Но помнится, что когда я в 1968 году по просьбе отца искал это место, судя по рассказам соседей их семьи, то это было Евпаторийское шоссе. Но сейчас важно не то, где, а важно, какова была эта страшная смерть и что пережил, узнав о ней Михаила Яковлевич. Об этом можно только догадываться, поскольку при мне он о своих чувствах по этому поводу не говорил. Это была самая страшная и первая из многих тяжких потерь, которые война заставила пережить отца. Большинство его сокурсников погибло на фронтах Отечественной войны. Один из них – Игорь Савков попал в плен, работал переводчиком в немецкой комендатуре и был повешен за связь с партизанами. Впоследствии отец приложил немало усилий к реабилитации его доброго имени.

Гибель университетских товарищей долгие годы была незаживающей душевной раной Михаила Яковлевича. Им посвящена книга, изданная в начале 1990-х годов МГУ на дешевой бумаге под названием «Голоса из мира, которого нет». Это, в первую очередь, письма фронтовиков их друзьям и подругам в тылу в ходе войны, а также воспоминания тех, кто выжил, о тех, кто погиб. Своего рода memoriam о друзьях-товарищах, отдавших жизнь за Родину. Работа над ним очень много значила для Михаила Яковлевича по прошествии послевоенных лет. Не случайно еще в середине 1980-х он стал редактором-составителем этой книги и написал к ней предисловие. Вообще память о друзьях военного призыва, сокурсниках и ровесниках стала для него тем, что он пронес через всю свою жизнь, называя их «живые мертвые». Наверное, не только их, но всё поколение тех молодых, жизнь которых так рано и так трагически оборвалась.

К этому нужно добавить рассказ о собственном военном пути и судьбе Михаила Гефтера во время Великой Отечественной войны. Его военная "карьера” была довольно короткой и не слишком удачливой, начиная с конца 1941 года и заканчивая днем его рождения — 24 августа 1942 года. После возвращения со строительства окопов и происшествия с пленением, видимо, весь октябрь и часть ноября ушли на то, чтобы восстановить свое доброе имя и репутацию, доказать, что ничего преступного не произошло, хотя он и остался без документов. Одновременно уже в составе Краснопресненской дивизии он проходил подготовку в селе Семеновском в юго-западном пригороде столицы. Интересный момент связан с тем, что когда мы жили в начале 1960-х в районе метро Новые Черемушки, недалеко как раз находилось это село, расположенное вдоль Старого Калужского шоссе. По этому шоссе когда-то пробовал отступать Наполеон. Оттуда приходил немолодой уже, как мы его называли, дед-молочник, приносивший нам на продажу молочные продукты. И они беседовали часто с Михаилом Яковлевичем о житье-бытие, и в частности, вероятно, отец вспоминал, как они в одной из изб в ноябре 1941 года проходили стрелковую или строевую подготовку к участию в военных действиях.

В конце декабря того же года их дивизию перебросили под Ржев. Им было приказано штурмовать город, находившийся на высотах над Волгой. В низинных болотах и снегах располагалась наша пехота, находившаяся под убойным огнем немецкой артиллерии и пулеметов. За два года этого противостояния, которое не увенчалось успехом, потери составили чуть ли не миллион красноармейцев.

Провоевал он там недолго, может быть, два неполных месяца. Первый раз Михаил Гефтер был ранен 23 февраля 1942 года в ногу и контужен. После пребывания в полевом госпитале под Торжком он долечивался в Москве до начала августа. Мы знаем об этом из воспоминаний дочери академика Варги, Марины, которая искала в том же госпитале своего тяжелораненого мужа, студента биофака МГУ Романа Хесина, будущего известного ученого и члена-корреспондента АН СССР. В длиннющем сарае с нарами в два и более этажей она выкрикивала его имя, а Гефтер, зная его брата Евгения, учившегося на истфаке и еще осенью ушедшего в ополчение, понял, о ком идет речь, и откликнулся. В результате Марина Варга вывезла в Москву с разрешения начальства госпиталя не только мужа, но и контуженного Михаила Гефтера в клинику, где работал хирургом отец Хесина. Так они и познакомились, став друзьями на всю жизнь.

В начале августа Михаил Гефтер вернулся под Ржев в 99-й полк 111-й стрелковой дивизии 30-й армии в качестве замполитрука роты. И уже 24 августа, в свой день рождения, он снова был ранен, тоже нелегко — на этот раз в левую руку и ногу, с переломом плеча и повреждением нервов руки. После чего больше года находился на излечении, сначала недолго, в самом Торжке, в здании педагогического училища, о чем, кстати, вспоминала одна из школьниц, написавшая в наше время книгу о прифронтовом родном городе. Остальное время отец лечился в разных эвакогоспиталях в столице. 23 сентября 1943 года его выписали из госпиталя на базе Института курортологии, после того как подлечили, насколько смогли, комиссовали, дали 2-ю группу инвалидности и сняли с воинского учета. О последнем мы знаем из сведений о том, что ему в сентябре 1943 года вручили медаль «За оборону Москвы». Он был демобилизован в 1943 году и больше на фронт не вернулся. В сентябре 1944 года, снова находясь на лечении, он был награжден медалью «За оборону Москвы». После войны — орденом Славы III степени, которого, судя по его наградному листу, он был удостоен за противостояние засаде немецких автоматчиков. И гораздо позже к этим наградам добавился орден Отечественной войны, которым награждали всех выживших ветеранов через много лет. Очевидно, что он воевал на передовой, а не в штабах, и при этом ему повезло. Могло быть, особенно под Ржевом, намного хуже.

О собственной окопной жизни он никогда не рассказывал. Я помню только один его рассказ о том, как лейтенант-командир роты гнал их вперед под убийственный огонь немцев с глазами, полными безумия, потому что люди гибли просто как насекомые, и никто не мог остановить эту бессмысленную бойню. Приказ нужно было выполнять, а лейтенант совершенно не мог ничего изменить в том, что происходило.

Возможно, другие участники боевых действий, с которыми Михаил Гефтер переписывался в конце войны, запомнили о них больше и лучше. О роли Михаила Гефтера уже в мирной жизни, но еще в военный период, знаем также немного. Есть воспоминания Бориса Тартаковского, историка с предыдущего курса истфака, с кем он дружил многие годы. И больше, пожалуй, никаких свидетельств о его участии не во фронтовых событиях, связанных с войной, не осталось. Единственное это то, что в конце войны, к маю 1944 года, он уже работал в ЦК ВЛКСМ помощником секретаря, и был направлен в составе группы его сотрудников в только что освобожденную Одессу. Это было связано с тем, что там проводился серьезный “разбор полетов” с обвинениями в предательстве подпольной молодежной организации. Мог ли он совместить эту командировку с заездом в Симферополь, чтобы на месте узнать подробности о гибели мамы и двоюродного брата?

Несмотря ни на что период Великой Отечественной войны был менее трагичен, хотя то, как прожили ее близкие и друзья выживших, и сами выжившие, тоже не поддается простому описанию. Но молодость, видимо, все-таки брала в каком-то смысле верх над слезами и горем более старших матерей и отцов, которые похоронили или узнали о погибших и пропавших без вести своих сыновьях и дочерях. Можно много рассказывать об этих семьях и о самих погибших, поскольку в нашей семье память о них хранилась долго, и, чем могли, мы участвовали в жизни тех старших, в первую очередь, родителей друзей моих отца и матери, судьбе которых мы были причастны в последующие годы.

Говоря, что молодость брала верх, я имею в виду не только здоровье моих родителей, ставших жить вместе в 1943 году после возвращения отца с фронта и мамы из Куйбышева, где она работала в госпитале. Родился их первый ребенок, то есть я. И все это вместе, конечно, помогало пережить то горе, которое сопровождало и их семью, а в маминой большой семье тоже было немало погибших, тоже от Холокоста, а не только на фронтах.

Но, думаю, что был еще один момент в жизни этого поколения, о котором нельзя не упомянуть. Это то, что потом говорил отец, и, наверное, это проявлялось не только в его словах, но и в разных других моментах послевоенной жизни. Некоторое высвобождение из-под пресса того, что происходило до войны. В первую очередь, конечно, Большого террора и разнообразных политических мерзостей, типа последствий пакта Молотова-Риббентропа и дружбы с нацистской Германией. Оно проявлялось в разном виде и стиле. Его след можно проследить и в переписке Михаила Яковлевича с друзьями на фронтах, и в его воспоминаниях, и в некоторых его текстах того периода. В то время он был аспирантом истфака МГУ, но тема исследования стала иной, чем намечалась перед войной: тогда она относилась к военной реформе Фрунзе 1920-х годов. Поскольку он восстановил свой статус кандидата в члены ВКП(б), то активно участвовал в общественно-политической, а не только в академической жизни истфака. И в этом тоже проявилось его, возможно, некоторое несовпадение с официозом — чуть ли не более ортодоксальное суждение о происходящем уже не на самих фронтах, но и вокруг, в мировой политике. Характерный пример: полемика отца с позднее ставшим известным эмигрантом Михаилом Восленским, автором нашумевшей «Номенклатуры» — книги о советской партократии. Гефтер осуждал коллегу за его излишне теплое отношение к союзникам накануне открытия Второго фронта, с которым по мнению отца те специально тянули в силу их “буржуазного происхождения”.

Но все, что с моими родителями сотворила война, помимо личного счастья и некоего частичного высвобождения из-под догматов постреволюционного и сталинского периода, все-таки сводится в первую очередь к потерям и трагедиям. О самом 9 мая 1945 года и о том, как его провели родители, в семье никогда не говорилось — не знаю, почему. Конечно, со слезами радости на глазах, но все равно этот период был в каком-то смысле потерянным для их поколения. Потерянным не только в смысле жизни ушедших или времени, которое было потрачено совсем не так, как они предполагали, заканчивая в июне 1941 года университет. Но и потому, что, хотя в отличие от поколения западных молодых людей времен Первой мировой войны, названного ими «потерянным», то поколение, к которому принадлежал Михаил Гефтер, он называл погубленным. А если и потерянным, то для страны в целом. Погибали далеко не худшие, а, может быть, что не очевидно, и самые лучшие. А если говорить о сокурсниках отца, то многие рвались на фронт и не прятали голову в песок. Впрочем, словами из песенки Окуджавы:

Ну, а как стрельба пойдет,

пуля дырочку найдет.

Ей не жалко никого,

ей попасть бы хоть в кого,

хоть в чужого, хоть в свово.

Во, и боле ничего.

Вот так пролетели безумно долгие неполные четыре года…

В самом конце войны отец, не успевая заниматься научной работой и написанием диссертации, отпросился от продолжения учебы в аспирантуре МГУ. Нужно было зарабатывать, потому что в конце 1944 года родился я. Поэтому основным его занятием стала работа в ЦК ВЛКСМ, которая давала более прочную материальную основу для существования семьи. Война закончилась, но и переход к мирному времени оказался тоже нелегким.

Сороковые-роковые, пятидесятые-полосатые.

Несмотря на некоторую неточность названия этой главы, думаю, оно что-то передает о жизни моего отца, нашей семьи и вообще о жизни, которая была в то время в нашей стране, или, по крайней мере, в той среде, в которой мы жили. Эти годы с 1945 до конца 1950-х, были для Михаила Гефтера переходными и внешне если не благополучным, то, по крайней мере, спокойными, а не трагическими. Хотя то, что произошло с ним в середине 1950-х — я имею в виду, в первую очередь, его болезнь — оказалось серьезным испытанием, и не только для его здоровья.

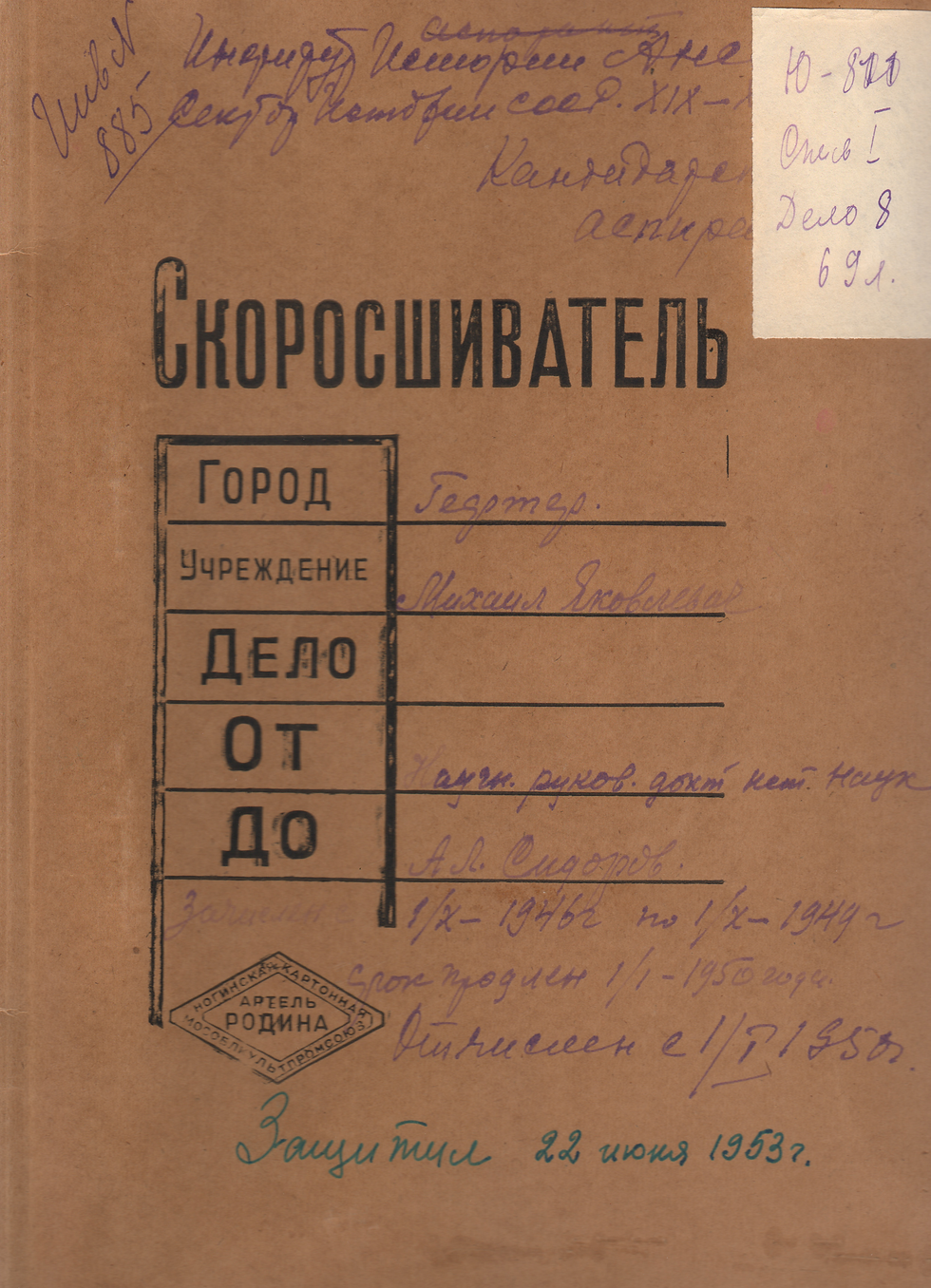

Но начну с 1940-х, хотя и названных роковыми, в первую очередь, из-за Великой Отечественной войны, но это не значит, что они были очень счастливыми и удачливыми, в том числе и для нашей семьи, во второй половине этого десятилетия. Внешне все выглядело вполне пристойно. Хотя могло и помешать то, что Михаил Яковлевич ушел из аспирантуры МГУ, где его научная карьера складывалась благополучно. В частности, поскольку его руководителем был будущий академик Исаак Израилевич Минц — вполне сталинский историк, бывший комиссаром одной из частей Корпуса Червонного казачества во время Гражданской войны. Может быть, он был человеком не самым приятным и не самым достойным высокого звания ученого; при этом относился к отцу неплохо. Так и не закончив аспирантуру МГУ, Гефтер стал работать помощником секретаря ЦК ВЛКСМ Мишаковой – ярой сталинистки и, кажется, довольно вздорной женщины. Уйдя с комсомольской работы, он поступил в аспирантуру Института истории к профессору Сидорову – это был удачный момент в его жизни. Важно то, что Михаил Гефтер занимался тем, что относилось к политически нейтральной теме — историей империализма в России предреволюционного периода, с конца XIX века и первыми годами XX века, его политэкономической составляющей, связанной с тем, как сахарные и нефтяные монополии взаимодействовали с царским правительством. Эта тема, вероятно, была интересной, и в архивах находилось достаточно материалов, посвященных ей. Работая над диссертацией, Михаил Яковлевич познакомился в Ленинграде с профессором Борисом Александровичем Романовым, одним из известных специалистов по эпохе позднего царизма, начала империалистического периода в жизни России, и с другими питерскими коллегами, учениками Романова, с которыми он поддерживал долгие годы тесные, дружеские контакты. Защитил Михаил Яковлевич диссертацию в 1953 году, то есть не по окончании аспирантуры, а по прошествии 4–5 лет. По окончании аспирантского срока его взяли младшим научным сотрудником в Институт истории, директором которого вскоре стал Аркадий Лаврович Сидоров, его научный руководитель.

После завершения диссертации, в начале 1950-х годов, Гефтера привлекли к работе в созданной тогда редакции «Всемирной истории», что требовало все больше и больше времени и сил. Там работали профессионалы своего дела: академик Евгений Михайлович Жуков, который возглавлял главную редакцию издания, часто упоминавшиеся в семье Анатолий Миллер. Жуков, видимо, относился к вкладу Михаила Яковлевича и к нему самому уважительно и благожелательно. Гефтер много занимался подготовкой материалов первого тома, касающихся так называемого доисторического периода, а затем и истории Древнего мира. Эта работа, вероятно, очень много ему дала, помимо университетского образования, и познакомила с историками тех эпох, например, Борисом Федоровичем Поршневым и Еленой Михайловной Штаерман, замечательной античницей, с Александром Петровичем Кажданом, который был его ровесником и занимался Византией, став одним из лучших специалистов. В целом Михаилу Яковлевичу работа там давала не только дополнительный заработок, но и формировала широкий взгляд на прошлое человечества.

Основой для текстов «Всемирной истории» должны были быть схемы, изложенные в довоенном кратком курсе истории ВКП (б) и в трудах, излагающих так называемое материалистическое понимание истории. Бывали и осечки в том, как создавалось и толковалось изложение истории тех или иных периодов, в первую очередь исходя из текущей политической конъюнктуры. Позднее Михаил Яковлевич вспоминал два эпизода. Первый относится, видимо, к концу 1940-х годов, когда ему поручили составить некий проспект понятийного и событийного содержания разных томов будущей «Всемирной истории». Вскоре после советско-югославского конфликта 1948 года один из маститых ученых упрекнул Гефтера в том, что в тексте проспекта, написанным Михаилом Яковлевичем, не отражены позиции, связанные с упомянутым конфликтом (напомню, что он развернулся между Сталиным и Тито, и советская пропаганда обвиняла недавних, ближайших своих социалистических друзей на Балканах словами о “фашистской клике Тито”, выступающей на стороне мирового империализма). Михаил Яковлевич выразил сомнение, что эта политическая ситуация должна быть отражен в написании многовековой истории данной части Европы.

Другой эпизод примерно того же времени: советская пропаганда и дипломатия вообще чуть ли не единственные не протестовали против смертного приговора по делу Розенбергов в Соединенных Штатах, что было связано, видимо, не только с их работой на СССР, но и с антисемитской кампанией по обличению космополитов и “лиц еврейской национальности”. И это Гефтер упоминает много позже, как еще одно зернышко сомнения, характерное не только для него одного в то время.

В целом, жизнь Михаила Яковлевича сложилась в эти годы относительно благополучным образом: он работал в академическом институте и писал диссертацию.

Как менялся и менялся ли Михаил Гефтер к концу 1950-х годов — в результате того, что произошло в стране после смерти Сталина, ХХ съезда и развенчания культа личности, — представляет собой отдельную тему. И как это отразилось в его дальнейших текстах и воспоминаниях. В одном из интервью конца 1980-х годов он вспоминает одну показательную ситуацию: на заседании главной редакции «Всемирной истории», посвященном обсуждению ее десятого тома, с описанием событий первой половины ХХ века. И там Михаил Яковлевич выступил, как говорится, с особым мнением по поводу описания Великой Отечественной войны, которое выглядит так, как будто бы Советский Союз воевал не столько с фашистской Германией, сколько с американским империализмом. По-видимому, авторами настойчиво проводилась принятая в тогдашней историографии идеологема о фашизме как о самом реакционном отряде мирового финансового капитала. Как вспоминал Михаил Яковлевич, ему возразил академик Минц, один из видных адептов догматических представлений на языке марксистско-ленинских истин в советской науке. Напомню, что академик после демобилизации Михаила Гефтера в конце 1943 года был его руководителем в аспирантуре МГУ. Минц, видимо, спросил: а по вашему мнению, какое послание должно сопровождать описание того, против кого и против чего воевал Советский Союз? На это Гефтер ответил, что, конечно, это была в первую очередь Отечественная война против агрессии Германии. Наверное, так же, как в 1940 году это было у англичан, да и у других частей Европы, захваченных Гитлером, но вызвавших сопротивление, хотя и в других формах. Главное: германский фашизм по факту многими воспринимался иначе, чем утверждалось в обсуждавшейся редакции текста десятого тома, то есть далеко не как «самый реакционный отряд мирового финансового капитала». Не знаю, чем закончился этот “диспут”, даже не спор. Для этого, наверное, надо посмотреть, что же отложилось в текстах о Великой Отечественной войне в том самом десятом томе, который вышел в 1965 году. Позднее Михаил Гефтер и этот эпизод относил к тому, что породило новое прочтение марксизма, применительно к исторической науке и «некоторым проблемам современности», а в конце концов к отходу от его канонов.

Не менее поразительный эпизод из биографии Михаила Гефтера относится к концу 1940-х началу 1950-х годов, когда, как он сам говорит, все больше проявлялся его личный, нестандартный взгляд на историю, в первую очередь современную, связанную с политикой и пропагандой советского официоза. В одном из интервью последних лет он вспоминал, что долго писал, и отправил письмо на имя Сталина по поводу вышедшей в конце 1940-х (еще до знаменитого «Ленинградского дела»), книги Вознесенского о советской экономике во время Великой Отечественной войны. В ней утверждалось, что антифашизм был основой противостояния Советского Союза гитлеровской агрессии, начиная с 22 июня 1941 года. Тогдашний Михаил Гефтер, видимо, сомневался и имел основания считать, что упомянутый вывод, который звучал и в официальной пропаганде, нельзя считать правомерным для всей войны 1941–1945 годов. В этом эпизоде помимо эволюции взглядов Гефтера на эту тему, любопытно, что тогда же по получению письма некий сотрудник ЦК встретился с отцом, пытаясь его переубедить. И более того, как вспоминает Михаил Гефтер, этот человек потом в годы борьбы с космополитизмом, настоял на том, чтобы молодого ученого приняли в Институт истории Академии наук, что тогда в его случае было совсем непросто.

С одной стороны, этот эпизод демонстрирует продолжавшуюся с университетских лет активность Михаила Гефтера, включенность не только в исторические исследования, но и в современные сюжеты, что не всегда сходило с рук. Вместе с тем отметим, сколь неоднозначным было тогда отношение к таким людям, как он, даже наверху. В данном случае не на самом верху, где были не только одиозные фигуры, даже думающие люди. То есть представление о том, что тогда невозможно было ни о чем спорить и, соответственно, сомневаться, наверное, не то, чтобы преувеличенное, но и не охватывает абсолютно все случаи жизни.

Видимо, в то время были и другие моменты идеологической жизни, которые тоже вызывали у Михаила Яковлевича какие-то сомнения. В позднем интервью он упоминает дискуссию о языкознании, критику Марра и другие эпизоды тогдашних идеологических проработок. Как отец переживал времена расцвета сталинистской догматики и так называемой борьбы с космополитизмом, явного отхода от раннесоветского интернационализма? Хотя репрессии уже были не такого размаха, как в 1930-х, эти годы тоже сопровождались немалым давлением, а то и прямыми запретами на деятельность, в первую очередь гуманитариев. Многие близкие друзья нашей семьи, однокурсники моих родителей не могли найти работу в конце 1940-х годов, по крайней мере, в Москве. Как, например, философ Владимир Библер или его коллега Анатолий Слонимский вынужденные уехать аж в Душанбе, где преподавали в местном университете. Другие тоже устраивались не самым благополучным для научной карьеры образом, хотя и оставались в Москве. Мне лучше известно о нескольких однокурсниках моих родителей, которые жили небогато и далеко не все работали там, где заслуживали. И не только потому, что они были евреи по происхождению, хотя это во многом было определяющим в годы борьбы с космополитизмом. Но общая обстановка не мешала тому, чтобы в этих семьях рождались дети и своим чередом шла мирная, обыденная жизнь.

Наверное, мой долг рассказать немножко о том, как жила наша семья в эти очень разные по содержанию и настроениям полтора десятилетия. Среда обитания моих родителей мало чем отличалась от обстановки, в которой пребывали рядовые московские интеллигенты. При этом для нас было важным существование тех людей, которые создавали возможность, если не дышать полной грудью, то хотя бы не забиваться в трясину одиночества и невзгод.

Начать следует, конечно, с друзей по довоенному истфаку, выживших в войну и поддерживавших прежние близкие отношения. И, несмотря на то, где они находились в это время, (не только в Москве, но и в разных других городах и даже за границей), сохранившие то, что можно назвать прочным тылом любого человека, в том числе и моего отца. Перечислю их, начав с семьи Величанских — Леонида Величанского и Ларисы Тюриной, женившихся еще до войны и родивших по очереди трех сыновей — Александра, впоследствии известного поэта, Владимира и Сергея. Леонид Величанский был довольно известным журналистом — ТАССовцем, который долгие годы проработал сначала в корпункте «ТАСС» в Афинах, в Греции, а потом, после некоторого перерыва, уже в Соединенных Штатах Америки, где руководил корпунктом в Нью-Йорке. И только, по-моему, в 1960-е годы они окончательно обосновались в Москве. Именно тогда мы общались, вернее, мои родители общались с ними, с ближайшими друзьями, особенно с тетей Ларой, как мы ее называли, очень часто и плотно. Кстати, через них возникли новые знакомства моих родителей. Среди них — работавшая в «Новом мире» Раиса Орлова и ее муж Лев Копелев, в компании с которыми были и другие люди их круга. Из университетских надо назвать две-три семьи, тоже наиболее близкие к нам, в первую очередь к родителям, но их дети были со мной неплохо знакомы и время от времени тоже общались. Это Сара Шапиро и Арон Модель, Борис Святский и Мина Хоцкелес, Яков Драбкин и его жена, Лев Осповат и Вера Кутейщикова.

Кроме этого, были разного рода связи, завязавшиеся еще в истфаковские времена. Как хорошая подруга мамы Циля Ямпольская, в Ленинграде, жившая на Невском рядом с Московским вокзалом, у которой мы останавливались. Это Илья Ольшанский в Казани; Эстер Герштейн из Саратова, историк с более старших курсов; семья Матвея Портнова в Вильнюсе, с которыми и его сестрой Тамарой мы долгие годы дружили. Наверняка кого-то не упомянул из живших в других городах — истфаковцев или близких к ним. Еще упомяну несколько имен москвичей, например, археолог Тамара Равдина, подруга моей мамы, учившаяся курсом младше и прошедшая войну медсестрой на Ладоге. Выделю семью Библеров — Владимира Соломоновича Библера, известного философа, и его жену Ванду Исааковну. Он был замечательным мыслителем и чудесным человеком, очень близким и нам всем, в том числе мне с братом. Их дача в Раздорах, маленький домик в дачном кооперативе конца 1920-х, где мы часто бывали, даже жили, была одним из мест, в котором кипела дружеская, культурная и интеллектуальная жизнь всего послевоенного периода.

Нельзя не сказать про коллег Михаила Яковлевича по Институту истории АН СССР. В первую очередь научный руководитель Аркадий Лаврович Сидоров и его жена Галина Владимировна, другие его ученики — Волобуев и Тарновский, с которыми Михаил Яковлевич долгое время, если не дружил, то, по крайней мере, очень плотно профессионально общался. Не менее близким стал в процессе подготовки «Всемирной истории» профессор Аркадий Самсонович Ерусалимский, его жена Варвара Васильевна, жившие на Ленинском проспекте (Большой Калужской), в квартире которых мы прожили один год, когда они были в Германии. Он был очень известный германист и созвучный Михаилу Яковлевичу не только по профессии, но и по духу и складу ума. Он к Михаилу Яковлевичу, а Михаил Яковлевич к нему; Он был одним из самых доброжелательных людей в сообществе известных историков по отношению к нашей семье, в первую очередь к отцу. Были и другие его коллеги — Леонид Михайлович Иванов, многолетний заведующий сектором истории капитализма; Иосиф Фролович Гиндин; Александр Янович Грунт и, конечно, Григорий Михайлович Деренковский и его жена с дочерью. В соавторстве Гефтера с двумя последними вышло методическое пособие для учителей по истории революции 1905 года.

В разные периоды своей академической карьеры Михаил Яковлевич регулярно общался с историками из других городов и республик Союза. В первую очередь ленинградцы Рафаил Ганелин, Борис Ананьич, Александр Фурсенко, Корнелий Шацилло, бывший моряк и исследователь истории либерализма в России, бывавшие у нас дома. Люди настоящей питерской культуры, с которыми Михаилу Яковлевичу повезло — из школы историка Романова. Кроме того, коллеги по Институту истории, изучавшие историю народничества — Валентина Александровна Твардовская, дочь поэта, Борис Самуилович Итенберг. Через них, видимо, Михаил Яковлевич познакомился с замечательным исследователем Николаем Алексеевичем Троицким из Саратова, ученики которого уже в наше время даже издали их переписку многих лет.

Особняком стоит поколение моложе моих родителей, в первую очередь небольшая группа студентов старших курсов истфака, которым Михаил Яковлевич где-то в начале 1950-х годов читал спецкурс. Некоторые потом стали аспирантами, а Михаил Яковлевич их научным руководителем. В первую очередь это Юрий Шебалдин и его жена Марьяна, которые очень помогали нам во время болезни Михаила Яковлевича, и кому я многим обязан. Их одногруппники Глеб Алексеев, Алексей Курносов и Люся Чернова, которые впоследствии работали в секторе методологии истории под руководством Михаила Яковлевича, и все они стали большими друзьями нашего дома.

Упомянутая среда стала необходимым элементом поддержания человеческого и профессионального достоинства моих родителей, в первую очередь отца, особенно в годы его продолжительной болезни. Как бы подушкой безопасности для защиты от не во всем ласкового государства до середины 1950-х годов. Без этих людей и их помощи в трудные для нашей семьи годы трудно представить дальнейшую судьбу Михаила Гефтера.

Возвращаясь к нашей повседневной жизни, нужно сказать, что мама с моим рождением не смогла продолжать научные занятия, несмотря на то что она поступила в конце войны в аспирантуру Института Маркса - Энгельса - Ленина (тогда еще Сталина в названии института не было), и должна была заниматься чем-то, связанным с Марксом, если не ошибаюсь. Ей пришлось оттуда уйти — нужно было уделять много внимания дому и маленькому сыну. По совету своей университетской подруги Ванды Бейлиной, жены Владимира Библера, мама с 1947 или 1948 года пошла преподавать историю в Московскую среднюю художественную школу при Институте имени Сурикова. (Кстати, родом Ванда была из Симферополя, и они с ее мамой были знакомы с семьей моего отца еще по довоенному Крыму). Так что мама работала педагогом, сначала эта школа находилась рядом с нашим домом в Орликовом переулке, но вскоре переехала в Лаврушинский переулок напротив Третьяковской галереи. В итоге они вместе проработали там более 20 лет, и у обеих “историчек” было много учеников — будущих художников и скульпторов, долгие годы не забывающих их.

Жили мы в коммунальной квартире номер 15 в доме 55 по Первой Мещанской (проспекте Мира в наши дни), на третьем этаже, с окном на улицу. Это был «пенальчик» — 11,5 квадратных метров площадью, поделенная пополам большая комната; благо, в каждой ее части было по окну. Квартира и сам дом были в каком-то смысле примечательными. Дом был ТАССовский, ведомственный, хотя там жило немало людей, которые, уже не работали в телеграфном агентстве Советского Союза. Но в нашей квартире были люди, имевшие отношение к этой организации, в первую очередь семья Гельфандов. Марк Савельевич Гельфанд к тому времени жил в маленькой комнатке при кухне общего пользования, а в большой комнате жила, видимо, не разведенная с ним жена Наталья Евгеньевна и младший сын Володя. Ранее Марк Гельфанд был довольно известен: корреспондент ТАСС в Риме перед войной. Перестав работать в ТАСС, он стал кем-то вроде литературного или театрального критика. И попал под кампанию борьбы с космополитизмом, которая началась, как известно, с атаки на театральных критиков. Он, к счастью, не был репрессирован, но потерял работу. Дружил с Михаилом Яковлевичем, или Михаил Яковлевич дружил с ним как со старшим товарищем и соседом. Наверное, они вели какие-то разговоры, которые не могли не касаться политики и того, что творилось вокруг, особенно космополитической кампании. Его судьба вряд ли кардинально изменила взгляды моего отца, но не могла не повлиять вовсе. Не думаю, что тогдашний Михаил Гефтер стал критически относится к политике партии и правительства.

В нашей квартире жили еще две семьи. Одна вполне традиционная, я бы сказал, русская, со старшей Анной Федоровной, замечательной женщиной. У нее была своя комнатка, рядом в комнате чуть больше жила ее дочь. Кстати, ранее она была замужем за человеком по фамилии Гефтер, не имевшим к нашей семье никакого отношения. Анна Федоровна была домохозяйкой, уже не молодой и очень меня любившей, так же, как и Наталья Евгеньевна Гельфанд. Может быть из-за того, что я был единственным ребенком в этой сравнительно небольшой четырех-пятикомнатной коммунальной квартире; маленьким я проводил много времени в комнатах этих немолодых женщин. Они были очень разными людьми. Так, Анна Федоровна была родом из деревни, а в ее комнате были два предмета, которые меня зачаровывали: черная тарелка-репродуктор и икона в “красном углу”, не знакомая советскому мальчику. Комната Натальи Евгеньевны была скорее салонной, с большим трюмо и светлой. Жил там еще ее сын Володя, тогда студент МАИ, а его старший брат был летчиком или штурманом, участником Корейской войны начала 1950-х.

Немаловажно, кто соседствовал в смежной с нашей комнате-пенале тех же размеров, с общим предбанником. Это была актриса Театра имени Пушкина, кажется, ее фамилия была Барсова, но жила она, видимо, где-то у мужа, а в этой квартире одно время жила ее племянница Римма, которая тоже меня привечала. Наша семья жила в довольно стесненных обстоятельствах — в маленькой комнате, но с вполне доброжелательными соседями. Из обстановки в ней был диван, где спали родители, под большим окном, выходящим на Первую Мещанскую. Книжные полки, небольшой письменный стол, платяной шкаф, и рядом с ним моя кушетка. С октября 1951 года, напротив стола, торцом к родительскому дивану поставили мою кровать с сеточной, кажется, оградой, а между ними узкий проход. Кажется, изредка я засыпал, когда за столом, занимавшем все свободное пространство, сидели родители и их друзья. А с октября 1951 года появилась детская кроватка моего брата, после чего свободного места почти не осталось. У меня не осталось других, более серьезных воспоминаний о периоде с 1947 по 1957 годы. Единственное: семейная поездка на Рижское взморье летом 1948 года; мы жили в Дзинтари и помню только, как все взрослые на пляже побежали к упавшему недалеко в море небольшому самолету.

Помимо истфаковских друзей, чаще всего мы общались с семьями Гореликов — родственников мамы. Постоянно ездили к ним гости. К ее старшему брату Семену, на Валовую улицу, в шикарную по тем временам отдельную двухкомнатную квартиру; Бывали мы, конечно, и у маминой старшей сестры Цивы и ее мужа Абрама Львовича Альперина, которые жили в старом, частью деревянном доме, все в одной комнате с печкой-голландкой на Домниковке, у трех вокзалов. С ними жила наша общая бабушка Роза, в девичестве Еренбург. (Мало чем отличалась от Эренбург — фамилии ее родственников). И ещё эпизод, который характеризует отчасти это время. Мы с мамой как-то садились в переполненный троллейбус у нашего дома и ее толкнули, в результате я упал и сломал руку. Возможно, это было связано с антисемитскими настроениями, хотя эта тема вообще никогда в семье не обсуждалась, потому что примет антисемитизма по отношению к моим родителям не замечалось. И то, что было в воздухе той эпохи, на нашей семье напрямую не сказывалось: ни во дворе для меня, ни у родителей на работе.

Были родственники и по папиной линии: его троюродная сестра Искра Гофман, которая одно время снимала койку в комнате Анны Федоровны. Она была как бы членом нашей семьи, преподавала химию в школе, закончив институт имени Менделеева в Москве. Думаю, она тоже не смогла в те годы устроиться на более интересную работу по специальности. Особо нужно упомянуть мать ближайшего университетского друга моих родителей Вали Вайсмана. Рита Семеновна, регулярно приезжавшая помогать маме, жила в плохих бытовых условия, да еще и в антисемитской среде, как она рассказывала. Семья Вайсманов из Одессы, а перед войной жили в Иваново. Меня назвали именно в честь их младшего сына Валентина, замечательного человека, погибшего в 1943 году на фронте, как и ранее его брат.

Кроме них, рядом на Мещанской были и другие знакомые. В доме недалеко от нас жил родной брат Ильи Ольшанского, упомянутого выше. Генерал-майор Борис Михайлович Ольшанский был специалистом по хозяйственному обеспечению армии и работал помощником или заместителем известного генерала Хрулева, командующего тылом Красной Армии. Мы с папой заходили к нему в гости; вряд ли он часто бывал у нас. Сохранилась часть сделанных им фотографий хорошего по тем временам качества, на которых мы вместе с отцом или где я читаю «Правду». Наверное, это было интересное для папы знакомство совсем другого рода. Но были и случайные “встречи” с гораздо более известными людьми. Например, сразу после войны Михаил Яковлевич способствовал публикации в журнале «Молодой Большевик» знаменитого стихотворения Александра Межирова «Коммунисты, вперед!». Или краткое пересечение в санатории с опальным тогда Сергеем Эйзенштейном незадолго до его смерти, видимо, в 1948 году. Знать бы теперь, совпадали ли их взгляды на историю, которая обоим была далеко небезразлична?

Такова была жизнь в эти годы…

Помню, почти каждое лето мы снимали дачи вместе с бабушкой и семьей тети Цивы, реже — дяди Семы, чаще по Казанской железной дороге. Дети жили там все время, родители работали и приезжали время от времени. Запомнилось лето 1951 года далеко от станции Ильинка: моя мама была беременна — в октябре родится мой родной брат. Для меня это было большое событие: я даже принял участие в выборе его имени, сказав, что мне бы хотелось, чтобы его назвали Володей, потому что так звали Ленина и Маяковского. Но не исключаю, что оно связывалось у отца с именем погибшего в Холокост двоюродного брата Володи Блюменфельда

Возвращаюсь к Михаилу Яковлевичу, который в 1953 году защитил диссертацию, одновременно работая во «Всемирной истории». Казалось бы, со смертью Сталина обстановка должна была разрядиться, хотя непосредственного влияния этого исторического события на нашу семью я не помню. В моей памяти остались два момента того года: первый связан с тем, как в день похорон вождя народов мы, ученики лесной школы в деревне Ленино у станции Снегири, стоя слушали трансляцию с Красной площади и долгие гудки паровозов ровно в полдень. Другой более комичный: июльским вечером я встречал старших, приехавших с работы на дачу, словами: «Берия оказался предателем».

Видимо, к 1955 году дали знать выпавшие на долю отца перегрузки на фоне болезни 1930-х годов, когда его поступление в МГУ было перенесено на год из-за менингита. И, конечно, фронтовая контузия 1942 года. Начались сильные головные боли, серьезное заболевания сосудов головного мозга, сопровождавшееся их спазмами. Два-три года он провел в больницах и санаториях в Москве и долгое время в Ленинграде в медицинской клинике под наблюдением профессора Крышовой, главного невропатолога города. Одно время его состояние было довольно критическим, может быть, не совсем летальным, но близким к печальному исходу. Видимо, организм был относительно все же здоровым (отцу еще не было сорока) и к концу 1950-х он выкарабкался. Долгие месяцы мы прожили без отца. После рождения брата в нашей семье появилась постоянная домработница Нина, родом из Орловской деревни, разоренной войной и совершенно нищей. Жить было негде, и соседи разрешили ей ночевать на сундуке в коридоре, рядом с коммунальной кухней. Нина стала, можно сказать, пятым членом нашей семьи, прожив с нами до 1957 года, до того момента, когда мы переехали уже с Мещанской в другое место. Потом она пошла работать на автозавод Лихачева и вышла замуж, родила двух сыновей; мы долго поддерживали очень теплые отношения.

К осени 1957 года отцу разрешили жить дома, и надо было с его возвращением снова обустраивать жизнь. Квартирный вопрос нашей семьи тогда не был решен, хотя, благодаря поддержке Института истории и его директора наша ситуация рассматривалась в жилищном отделе Академии наук. Все это шло не быстро, поэтому мы переехали в конце лета на Большую Калужскую, рядом с тогдашним Президиумом АН СССР в трехкомнатную квартиру профессора Ерусалимского. Он уехал на год вместе со своей женой в Берлин преподавать в ГДР. Михаил Яковлевич был еще очень слаб. Он почти все время оставался дома, а не ходил на работу в Институт истории, который все еще находился в это время на Волхонке, рядом с Музеем изобразительных искусств имени Пушкина. К началу 1958 года нам обещали дать квартиру в строящемся доме поблизости от угла Ленинского проспекта, на начале улицы Дмитрия Ульянова, дом номер 3, назывался он тоже ДНР-3 — дом научных работников 3. Как шутили, дом для вдов академиков. Жили в нем разные люди, не только академики, но и простые работники, сотрудники Академии наук. Жилищный отдел Академии выделил для нас однокомнатную квартиру, где комната была восемнадцать метров, а кухня — двадцать. Комната предназначалась отцу и его младшему сыну, а мы с мамой, перегородив шкафом кухню, спали в ее светлой части. С хозяйством уже справлялись сами, вместе с тем была приходящая домработница.

Появились новые соседи по дому, уже не по коммунальной квартире. Прожили мы там с середины 1958 до лета 1961 года. Михаил Яковлевич потихоньку приходил в себя и начинал работать. Наверное, тогда он много работал в секторе истории капитализма, сотрудником которого числился. Чем еще запомнились эти годы? Так, кажется, что из-за болезни, а может быть, не только из-за нее, по более сложным причинам, 1956 год — ХХ съезд партии с разоблачением культа личности и другие политические события этого года не повлияли заметным для внешнего наблюдателя образом на Михаила Гефтера, несмотря на то что позднее он говорил о «личной катастрофе» тех лет. С конца 1950-х годов, когда он стал более активным и не прикованным к постели, можно говорить о нем как о неформальном советнике академика Жукова, который к тому времени стал директором Института истории Академии наук, и, возможно, даже Алексея Матвеевича Румянцева, который когда-то был редактором «Правды», заведующим отделом науки ЦК, а в это время был вице-президентом Академии и руководил общественными науками в этой важной структуре. Таким образом, у Михаила Яковлевича появился какой-то авторитет. Но мне трудно проследить, с чем он был связан: с его работой во «Всемирной истории», или просто с его репутацией здравомыслящего историка. Почти не осталось никаких документов, даже в архивах, или, по крайней мере, они мне неизвестны. В них можно было бы подчеркнуть предмет его размышлений или то, о чем он писал на каких-нибудь памятных записках или проектных бумагах для этих двух академиков; возможно, и в адрес Института истории или секции общественных наук Президиума АН СССР.

Пожалуй, на этом можно закончить рассказ об этом периоде в жизни Гефтера. И «Пятидесятые-полосатые» означают не только, хотя и в первую очередь, болезнь Михаила Яковлевича и его выпадение из научной и общественной жизни в середине столь значимого десятилетия, но и то, что они были смешанными по своему содержанию. Не говоря о годах до смерти Сталина, но даже после: Оттепель и первые так называемые хрущевские годы имели во многом полуслучайный или, по крайней мере, нелинейный характер. Жизнь нашей семьи и самого Михаила Яковлевича была в то время тоже разнородна и довольно прозаична, что изменилось к началу 1960-х годов.

"Историческая экспертиза" издается благодаря помощи наших читателей.