«И я бесконечно благодарен за это Шекспирову Гамлету»/Варвара Ивлиева. Гефтер-Гамлет.

- Nadejda Erlih

- 9 дек. 2025 г.

- 13 мин. чтения

Обновлено: 22 дек. 2025 г.

«И я бесконечно благодарен за это Шекспирову Гамлету».

«Гамлет» постоянно был в фокусе историософских размышлений Михаила Гефтера. Обращение к пьесе Шекспира есть и в научных публикациях, и в интервью, но публикуемое нами письмо Гефтера Виктору Альперину, одному из тех нескольких собеседников, с которым он часто обсуждал своё видение пьесы и значение образа Гамлета для понимания не просто европейской истории, а Истории как способа существования, даёт более развёрнутое изложение гефтеровской концепции «Гамлета».

Мы попросили Варвару Ивлиеву оценить, насколько может быть этот текст интересен театроведам, она откликнулось эссе, утвердившим нас в решении включить письмо в корпус публикуемых материалов.

Виктор Абрамович Альперин, племянник Рахиль Самойловны Горелик, жены Гефтера, 1950 года рождения. Окончил Институт иностранных языков им. Тореза. Интересовался "литературными" работами М.Я., в частности, его историософскими рассуждениями о Гамлете. Эмигрировал в 1978 году. Учился в аспирантуре Йельского университета, живёт в Нью-Йорке.

«Твои братья», упомянутые в письме – сыновья Михаила Яковлевича, Ася и Вика – внучки.

Текст письма публикуется по копии из личного архива М.Я. Рожанского.

Москва, 8 января 85 г.

Дорогой Витюша!

Давно пора написать тебе, да отчего-то не пишется. Текущее не удержишь на кончике пера, а нетекущее – какими словами? 84-й, который слава Богу, уже позади, был трудным годом, как и предсказано, хотя и не вполне так… Во всяком случае, многое испытывалось – и на разрыв. И не только, так сказать, в планетарном разрезе, но и в обычном течении отдельных разных жизней (и не это ли их сблизило больше всего другого, и не в этом ли «разрывном» сближении – главная нынешняя надежда?). Впрочем, может это мне так чувствуется и видится, а у других людей и в иных местах иначе. Одни застряли в своем домашнем апокалипсисе, находя в этом даже некий комфорт и приработок, другие только начали прозревать, а третьи стойко противостоят всякому апокалипсису – противостоят даже не бытием, а бытом, повседневными напастями и повседневными утехами. Эти-то третьи, имя им миллиард – самое великое неизвестное уходящего ХХ-го, их-то и хочется узнать и познать, но достижимо ли, сидя в Черемушках? Мир у меня дома – это и смысл мой, главный смысл моего существования, и вместе с тем абсурд, абсурд нереализуемости… вплоть до утраты слова.

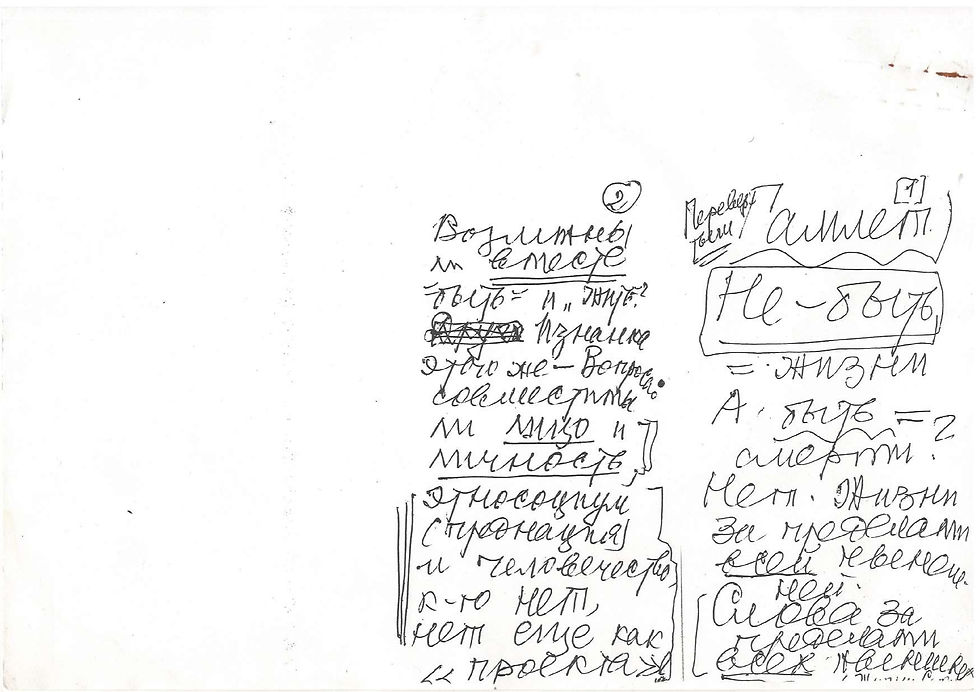

Помнишь ли нашего с тобой Гамлета? Он, как бумеранг, вернулся ко мне, из «предмета» становясь (позволю себе высокий штиль) судьбою. Нынешний, вероятно, по счету уже третий, если уже не четвертый, в чём-то похожий на прежних, чем-то – существенно – отличающийся от них. Больше одинокости: движения навстречу ей, к подлинной – поперек мнимой, книжной, игровой (изначально мнимой). И явственнее безумие, не то – придуманное для обмана и прикрытие замысла, а безумие от замысла и сверх него; зреющее безумие человека от непосильности тайного Вопроса, от непереводимости его в открытое слово, способное быть понятым другими-близкими, далекими, всеми… Закрываю глаза и вижу как бы два «экрана», на которых прокручивается будто одна и та же лента: те же персонажи, те же события, та же очередность эпизодов и сцен, те же реплики… а вместе с тем, всё другое, всё во взаимной сшибке – неотделимое друг от друга несовместимостью друг с другом. Два зачина: один – явный – встреча с Призраком, отчасти подготовленная книжными ненатуральными стенаниями принца, декламацией горя по «виттенбергскому», ренессансному клише, а отчасти вытекающая из его натуры, которой тесно в любом клише, -- встреча с расщепленным финалом: клятвой, которую вымогнул у него Призрак, и – первым проблеском Вопроса, неожиданно прорывающимся в невнятное Слово – с ещё неосознанным несоответствием его всем другим словам, сказанным и несказанным, наличным и возможным, -- слово, зовущее к неизвестному действию, к безумному поприщу: костоправа вывихнувшегося Времени. (Не оттого ли так не устраивает в переводе Пастернака финальная реплика принца в I-м акте – «Порвалась дней связующая нить, Как мне обрывки их соединить!», что за этими беглыми, невзрачными строками нет ничего неизвестного, сулящего беды и гибель Слова? Ср. английский текст – его тяжкую поступь, этот стон, вырвавшийся из груди Гамлета, стон прозрения: The time is out of joint; -- O cursed spite, That ever I was born to set it right! -- ). Итак, не один зачин, а два, оспаривающие друг друга. И не виттенбергская образованность – помеха исполнению завета, и не одно лишь благородство героя, зовущее к проверке, к испытанию на правду, оттягивает мщение; главное препятствие в ином: ближнее, понятное действие, наперед оправданное веками и обстоятельствами, взрывается дальним, которое даже не действие, а … «Вот он – вопрос». Между первым мимолетным образом его и знаменитым монологом – второй приступ прозрения: встреча с виттенбергскими друзьями… Крутятся два фильма, одна и та же сцена, одни и те же слова, но разный смысл, сшибка смыслов. Один – разгадка принцем предательства друзей (и не просто банального, шкурного, шкурное вторично, первична же – служба королю, служение державе); разгадка предательства, обернутого в фольгу ренессансной лексики, диалекта любомудров, диалога острословов! Другой же смысл – перевертыш, жуткая самодогадка: нет разницы в словах, его собственных и друзей-предателей, или если и есть она, то недостаточна, или, ещё верней – достаточна, чтобы спутать Клавдиевы карты, своим подкопом под «новый» Эльсинор опередить встречный подкоп, -- но эта разница в каком-то последнем счете против самого Гамлета, против того, что растёт в нём безумием обессловливания = возвратом к первозданности Слова, к той его искомой первоначальности, какая, ежели достижима, то достижима одному, достается в одинокости, и именно там дорастает до истинной всеобщности, принадлежности всем… Была б моя дерзкая воля, я переменил бы порядок в хрестоматийной строчке: Не-быть иль быть – вот он вопрос. Сначала – небыть. Отсчёт отсюда. Откуда бы иначе взяться «быть»: сомнению, поиску, зову к неизвестному доселе, ещё никому на свете неизвестному действию? (Подобно тому, как «жизнь» открыть человек мог, лишь до того открывши «смерть», так и это вторичное открытие могло совершиться лишь, по видимости, в обратном порядке: от быть к небыть. Шекспир не единственный, даже не изначальный открыватель, и если гамлетовский вопрос, выведенный наружу, предвещает собой историю, то он сам «момент» истории – истории Вопроса… («И всё из-за чего? Из-за Гекубы? Что ему Гекуба, что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?» -- одна из будто простых, самоочевидных реплик принца, клянящего себя за отсрочки возмездия. Но странность в речи: «Что он Гекубе?». Конечно, автор – не дидакт, не прописи сочинял и стоит ли мелочничать, вырывая слова у страсти и истолковывая их на философический лад?! Да, вроде бы не стоит, но всё же… «Что он Гекубе?». Что он всем людям, кто позади его, всем невинно и всем винно (!) убиенным?? Не этой ли бесконечной колонны он предводитель в Эльсиноре всей земли… а если так (так!), то о каком одиночном возмездии может идти речь, о каком исправлении всесветной несправедливости посредством ещё одного державного трупа?... Шаг за шагом – к прозрению и поражению. Чем ближе к первому, тем неотвратимее второе. (Не расслышав контрапункта, не услышать и музыку, скрытый ритм трагедии…) Вот он – миг торжества: король попался в мышеловку, истина вышла наружу, Призрак прав, актер в Гамлете (а он не только принц, не только любомудр, он ещё и артист – вполне ренессансное единство) и этот актер может поздравить себя с успехом. Он – да, а костоправ Времени, призванный роком? Этот – нет. Этот близок к полной утрате себя… Перечти ключевое место – молитву Клавдия, исполненную глубины чувства и мысли, и банальную, на грани пошлости, реплику подслушивающего Гамлета, и ты почувствуешь конвульсии Слова – ещё миг и оно растворится без остатка в эльсинорской «новоречи» («новоязе»)… Спасение – в замеченном самим Гамлетом, им самим остановленном падении. Остановленном и переведённым в гибель. Когда-то я находил ключ к «Гамлету» в единоборстве принца с Призраком (главном тайном враге Гамлета). Теперь вижу – ключ в единоборстве его с собою. Трагедия движется перевертываниями. И вот уже Гамлет – Призраку (в покоях матери): «О, не смотри; Твой скорбный облик отвратит меня От грозных дел; то, что свершить я должен. Свой цвет утратит: слёзы вместо крови!». Теперь уже Призрак останавливает Гамлета, но сам Призрак – не Гамлетово ли творение, меняющееся в меру его , Гамлета, перемен – его ухода и от мести, и от возмездия, утратившего «адрес» (и в пространстве, и во времени)?! Однако, и крови (уже!) не избежать, крови, перемешанной со слезами. Вопрос, не становясь ответом, переходит в развязку. Человек в Гамлете начисто отделяется от имени: он уже и не принц, и не виттенбергский книжник, и не актер («с парой прованских роз на прорезных башмаках») – он никто. Он понимает всех, не исключая Шута-могильщика, его же не дано понять никому. А как могло бы быть (и может ли быть?) иначе? Позволительно ли, уходя в одинокость, распоряжаться «хотя бы» Словом – судьбою всех? И можно ли, представляя собою человечество, которого нет, и быть может, никогда не будет, доискаться пути к нему в обход крови и трупов?... Шекспиров финал не абстрактен, он полон жуткой энергии, это даже не катарсис, не очищение состраданием и ужасом, это возобновление загадки на поколения впредь. И опять-таки не один финал – а два. Один венчает поражение Гамлета приходом к власти честолюбца, спешащего превратить труп принца в пьедестал для себя («Пусть Гамлета поднимут на помост. Войскам открыть пальбу»). Другой же финал – тишина (the rest is silence) Пастернак перевел: молчание, лучше бы по Пушкину – безмолвствие, а, может всё-таки – тишина, в которой родится заново еле слышное Слово? Ведь поражение Гамлета – это и поражение Шекспира: гениальное слово о тщетности Слова, о самоубиении его попыткой перевоплотиться в действие, открытое всем без малейшего изъятия… Небыть или быть Слову – и лишь так, лишь «через» него, лишь в плоти его – человеку. Согласимся? Либо, согласившись даже, скажем, здесь тайная яма, капкан, ещё вернее – минное поле (подорваться можно и на собственном, собою для «других» установленном…) Поражение, конечно, не уничтожение, не поголовный вычерк – даже архаические цивилизации, след которых лишь в руинах и мифах (и это ещё лучший вариант переживания), даже они, исчезая именем и сутью, не погибали, вероятно, во всеобщем телесном смысле; поражения же исторические – не только ослабленный штамм предъисторической человеческой гибели, они – отрицание, превозмогание её… Поражениями человек доработался до особенной формы жизни, у которой много ипостасей при одной и той же сущности: это и непрерывность, и восхождение, прогресс и избирательная гибель, деление на опережающих и на «доноров», это экспансия рефлектирующего духа, не соглашающегося на меньшее поприще, чем Мир… История движется Вопросом, но она любит и умеет (умела?) задерживаться на ответах. И у поражений исторических в наследниках – победители; так было – и есть? Есть – и будет? Это исход ХХ-го спрашивает предшествующие столетия, бессильный переварить свой собственный ближний опыт. В числе спрашиваемых Шекспир в первой строке. От него не жди прямых заключений, в его лексиконе без употребления «да» и «нет», но он не равнодушен, не безразличен, не всеяден. Ему близок Гамлет, но он не оплакивает его. Он высоко ценит его мужество, но не прощает ему его жертв… Если «небыть или быть» исчерпывают собою всё (Мир и человека), то принц единственен, ну, а если жизнь шире и мудрее Вопроса? И в безмолвии обезлюдевшего Эльсинора слышится светлая песня Офелии, Гамлетом сведенной с ума? Подумать только, что без малого четыре века до нас лицедей из «Глобуса» уже знал каким-то невероятным наитием, что у Истории, только начинающей развёртываться в Мир, не может не быть конца, не означающего вместе с тем конца человека. Какая простая и какая мучительно трудная мысль, трудная и – освобождающая, возвращающая смысл. Мне, по крайней мере, возвратила. И я бесконечно благодарен за это Шекспирову Гамлету. Не один раз он вызволял меня из тупика. И ещё помог понять русский XIX-й, откуда все мы, понять таких разных и по-своему несовместимых, и по-своему непременных для нашего здешнего существования, как Пушкин и Достоевский, Булгаков и Платонов. Недавно после одного не очень удачного спектакля в одном молодежном полупрофессиональном театре я стал перечитывать чеховскую «Скучную историю» (в театре инсценировали кусок из неё); я издавна привязан к этой вещи, но только сейчас заметил, что в ней есть нечто гамлетовское, кровное для Шекспира: судьба человека, внезапно обнаружившего, что человеческое в нём отделилось от «имени» и что это смертельней смерти, и что достойный выход из этой самопотери один – заново найти себя во всех других людях. Но как во всех? Легко любить дальнего, убеждал Достоевский, попробуй полюбить ближнего, видя без иллюзий и притворства, что он суть. Но ведь можно (и должно ныне) и прямо противоположное сказать. А может «просто» -- надо и ближнего, и дальнего?! Об это «просто» разбивались идеи и люди, эпохи и поколения. Выдержат ли это главное из всех теперешних испытаний те, кому жить (как твоим братьям и их чадам) в XXI-м? Я, разумеется, вправе сказать: «дальнейшее – тишина», но не хочу. Рад бы ещё пожить и посмотреть, дотянуть, по меньшей мере, до Асиной и Викиной школы, следя, чтобы ни один день моего домашнего затворничества не был бы пустым.

Вот видишь, собирался написать тебе короткое письмо в новогоднем духе, а получилось предлинное послание, грустное и невнятное. Тешу себя тем, что как человек занятой, будешь читать его долго и мои долги таким образом окажутся погашенными, хоть отчасти. Желаю тебе исполнения намерений, не слишком грандиозного, но успеха и счастия надолго.

Сердечный привет незнакомой родственной Лене!

Обнимаю тебя

Твой МГ

Варвара Ивлиева. Гефтер-Гамлет.

В начале XXI века, в предисловии к своему «гамлетовскому» сборнику шекспировед Алексей Бартошевич напишет: «Взор потомков освобождает, расколдовывает скрытые дотоле значения, спящие до тех пор, пока их не коснётся взыскующий дух движущегося времени. <…> Трагедию о принце Датском можно сравнить с зеркалом, в котором каждое поколение узнаёт свои черты»[1]. Одни шекспироведы пытаются разглядеть за этой вереницей отражений «того самого», «изначального» Шекспира. Другие – разглядывают отражения, чтобы что-то понять о каждом из отразившихся поколений, чтобы увидеть, как всё новые и новые смыслы поднимались из глубины.

Но всегда были и те, кто просто вглядывался – в поисках ответов на свои вопросы. Ведь, как пишет там же Бартошевич: «Всякое историческое поколение обращается к классическим творениям в поисках ответа на вопросы, заданные его собственным временем, в надежде понять себя»[2].

Для театроведов привычно находить такое вопрошание в режиссёрах и актерах. Но к Гамлету многократно обращались поэты, своего Гамлета вольно или невольно создавал каждый следующий переводчик.

Здесь вопросы о своём времени Гамлету задаёт историк и философ.

И, находя – или, вернее, угадывая, предчувствуя ответы – выстраивает в формате личного письма своего рода интеллектуальную режиссуру.

Эту фразу мог бы написать актёр, который дал роли Гамлета врасти и в душу свою, и в плоть: «Он, как бумеранг, вернулся ко мне, из предмета становясь (позволю себе высокий штиль) судьбою». Не так ли было у Высоцкого, который столь многим и для многого нашёл слово в своих песнях – но чтобы выразить себя, ему нужны были Гамлетовы слова.

Гефтер пишет о том, что его восприятие Гамлета менялось с годами – но и здесь он находит те слова, которые мог бы использовать режиссёр или актёр, говоря о нескольких своих Гамлетах («нынешний, вероятно, по счету уже третий, если не четвертый»). Есть режиссёры, которые ставили эту пьесу несколько раз – меняя акценты. Есть те, кто – как Мейерхольд – думал о ней всю жизнь, уточняя детали и выстраивая фокус – черновики и воспоминания хранят следы того, как менялся взгляд на Эльсинор и заглавный образ в нём.

Наконец, Гефтер – как любой иностранный режиссёр – мучается поисками своего перевода – того, который наиболее точно передавал бы именно те оттенки смысла оригинала, которые необходимы ему. Пастернак его не устраивает. Особенно это место из самого конца первого акта:

«Порвалась дней связующая нить.

Как мне обрывки их соединить!»

Он цитирует оригинал, ему нужен этот образ вывиха, боли, болезни и гибели человеческой. Здесь, как и вообще в этой пьесе Шекспира – присущая ей пугающая телесность.

И не кажется случайным, что из всего множества переводов этой пьесы на русский язык, образ вывихнутого сустава сохранён только в подстрочнике Михаила Морозова («Век вывихнут... О, проклятое несчастье, что я родился на свет, чтобы вправить его!») – и в переводе Анны Радловой, выполненном ей в 1937 году:

«Век вывихнут. О злобный жребий мой!

Век вправить должен я своей рукой».

Радлова умрёт в заключении в 1949 году, в лагерной больнице под Рыбинском; весьма вероятно, что Михаил Яковлевич не знал о существовании её перевода.

И ещё его тревожит в переводе последнее слово Гамлета – «silence» – это молчание или всё-таки тишина? И эта тревога для понимания его прочтения пьесы кажется ещё более существенной.

Тема Слова и тема Вопроса занимали Гефтера всю жизнь – как темы не только философские, но и исторические. Их он усматривает и в «Гамлете» – как ключевые! И основания для этого в пьесе, безусловно, есть.

Всем известна реплика Гамлета в ответ на вопрос Полония о том, что он читает: «слова, слова, слова…» Реплика это многократно становилась предметом шуток, наиболее яркая их них – в остроумной пародии Аркадия Застырца, где Гамлет отвечает: «Слова, слова, слова, слова, слова, / Слова, слова – и ни одной картинки!»

И здесь уже – про Слово ускользающее, теряющее свой вес и становящееся многими и многими (у Шекспира трижды, у Застырца гиперболически семь раз) словами, потерявшими свою глубинную связь с тем, что они призваны означать. Как тут не вспомнить Гумилёва – «И, как пчелы в улье опустелом, / Дурно пахнут мертвые слова».

Но в самом этом построении есть ирония – ведь о бессмысленности слов говорится словами… Гефтер идёт дальше – и за иронией видит трагедию Слова, словами свидетельствующего о своём бессилии: «…гениальное слово о тщетности Слова, о самоубиении его попыткой перевоплотиться в действие, открытое всем без малейшего изъятия…»

И нет ли в этом какой-то очень глубокой правды об этой пьесе, между немотой и словом всё время болезненно балансирующей, всё время пытающейся выговорить то, что выговариванию не подлежит и выходящей в финале в немоту – или в тишину? Или в молчание?

А Вопрос для Гефтера – это и есть сердце трагедии, сама суть трагического. И здесь он мыслит, как историк: Вопрос – это будущее, его неизвестность и непредставимость, наше перед ним бессилие. Будущее, которое судит настоящее и лишает его права действовать безоглядно. И здесь, конечно, звучит финал ХХ века – века, начинавшегося поиском справедливости для всех, а продолжившегося тем, что Гефтер называл «выравниванием смертью».

Но ведь здесь и Шекспир, и его время, и просто трагическое как таковое. «История драматической литературы знает только два кратких периода, когда рождается и расцветает жанр трагедии: V век до нашей эры в античной Греции и европейский XVII век. Вершиной первого был Софокл, вершиной второго – Шекспир. В обоих случаях реальной почвой трагедии оказывается всемирно-историческая коллизия – разрушение традиционной системы эпически целостного миросозерцания…»[3]

И внутренняя реальность личности Гамлета («зерно» образа, как сказал бы Немирович-Данченко) раскрывается для Гефтера именно как развитие его отношения к Вопросу – той меры, в которую он осознаёт его и признаёт. Гамлет-принц, Гамлет-актёр, Гамлет-любомудр, Гамлет-влюбленный – всё это для Гефтера… нет, не маски, скорее одежды, нет, змеиные кожи – привычные, свои, приросли, прилипли и отдираются с трудом – но в них уже тесно, уже невозможно – с тем новым, что наросло внутри. Всё в Гамлете оказывается противопоставлено ему же – как человеку Вопроса.

Когда человек Вопроса прорвётся, победит – он окажется бесконечно одинок. Он потеряет те слова, которые могли бы связать, объединить его с другими – и откроет в этой немоте первозданность Слова. Слово это – понимание, способность понимать. Только, понимая всех, Гамлет сам становится совсем уж непонятен – даже себе самому. Победа Вопроса в человеке становится поражением человека.

Текст Гефтера такой плотности, что читать его трудно, трудно открывать его образность и конкретику. А вместе с тем он драматургичен и сценичен – как режиссёрский экземпляр. И абсолютно как сценический образ возникает у него вдруг Шекспиром не предусмотренный финал: «...ну, а если жизнь шире и мудрее Вопроса? И в безмолвии обезлюдевшего Эльсинора слышится светлая песня Офелии, Гамлетом сведённой с ума?»

Андрей Тарковский ставил Гамлета, пытаясь воплотить в театре недовоплощенное в кино. В финале у него планшет сцены был завален трупами – и вдруг в мерцающем свете Гамлет вставал и нежно, аккуратно, словно извиняясь – поднимал одного за другим погибших по его и не по его вине. Финал Тарковского уходил в эсхатологию, в грядущее воскресение мертвых. Финал Гефтера стыкуется с его размышлениями о времени и жизни, которые останутся – даже когда истории больше не будет.

И всё же, хотя это дело вкуса, нежная песня сошедшей с ума девушки, звучащая над онемевшими подмостками, тревожит моё сердце куда больше, чем мерцающий заупокойный свет.

[1] Бартошевич А. Для кого написан "Гамлет": Шекспир в театре. XIX, XX, XXI... М., 2014. С. 35.

[2] Там же, с. 35.

[3] Бартошевич А. Для кого написан "Гамлет": Шекспир в театре. XIX, XX, XXI... М., 2014. С. 32.

"Историческая экспертиза" издается благодаря помощи наших читателей.