Екатерина Молоствова: «И точно помним и тюрьму, и то, за что садились»

- romanescu

- 29 июл. 2022 г.

- 25 мин. чтения

Обновлено: 28 янв. 2023 г.

Екатерина Молоствова: « И точно помним и тюрьму, и то, за что садились»

Интервью с Екатериной Михайловной Молоствовой. Беседовал Сергей Эрлих.

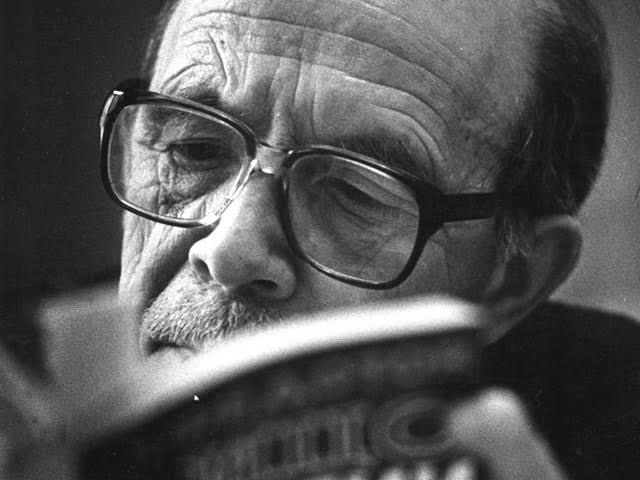

Михаил Михайлович Молоствов родился 18 февраля 1934 года в семье актеров, в 1935 вся семья была выслана из Ленинграда по Кировскому делу во Ржев, откуда во время войны перебралась в Омск. В Омске М.М. закончил 19-ю школу с серебряной медалью, поступил в ЛГУ им. Жданова на философский факультет, который закончил в 1957. В 1958 арестован по 58 (70) статье. Подельники – Гаранин Леонтий Яковлевич, Козлов Евгений Андреевич, Солохин Николай Михайлович. После лагеря работал учителем в Новгородской, Псковской и Омской областях. В 1983 «осел» с семьей в Тверской области, деревня Еремково, где работал почтальоном. Реабилитирован в 1988, в 1990 выбран от Мемориала г. Ленинграда в Совет Федерации ВС РСФСР, в 1993 – в первую государственную Думу РФ. Автор книг «Прямые, которые не пересекаются» и «Записки вольнодумца». Печатался в журналах «Страна и мир», "22", «Знамя», «Нева», «Звезда», «Выборче». Семья: жена, Муждаба Маргарита Мустафьевна, дочери – Татьяна Михайловна Щипкова, врач, Екатерина Михайловна, учитель биологии.

Молоствова Екатерина Михайловна, родилась в 1966 в Петрозаводске. Биолог, учитель. Муж –Рыбаков Юлий Андреевич, зк, художник, правозащитник. Дочь Юля и внучка Герда. Собаки – Пират и Ночка.

С.Э.: В рамках рубрики «Семейная память» мы всегда спрашиваем о предках. А у вас предки знатные…

Е.М.: Когда рождаешься в империи, предки бывают, скажем так, смесью, причём очень сильной. С папиной стороны у меня предки родовитые – новгородские бояре, которых Иван III выслал вместе с чадами и домочадцами, дав им земли от Волги до Камы. А родовое их имение было в городке Демон, или Демьян на Явони. В прошлом году я там побывала.

При этом, фамилия «Молоствов», на самом-то деле, не очень благозвучна. Молостов – это молочный горшок, который разбили, но потом обернули берестой. В собрании Владимира Даль есть пословица: «Много новых горшков перебито, а молостов другой век служит».

А с маминой стороны мы смесь довольно странная. Бабушка была дочкой северного священника. Это был большой, очень разветвлённый род священнослужителей. К нему, в частности, относится протоиерей Философ Орнатский, её двоюродный дядя. А родной брат моего прадеда был архиепископом Семиреченским и Верненским.

Помните дом архиерея у Юрия Домбровского? Так вот это и есть дом прадедова брата, Петра Захаровича Белоликова. Его расстреляли в 1919 году за участие в белогвардейском мятеже. А прадедушку, Ивана Захаровича, и других его братьев-священников расстреляли уже в 1937 году в Левашовской пустоши.

Муж бабушки, мой дед, был крымский татарин – Мустафа. Непосредственно его репрессии не коснулись. При Врангеле от голода и тифа умерли все родные. Круглым сиротой его подобрали матросы, взяли «сыном полка» на корабль Черноморского флота. И, когда после Кронштадского мятежа флот укрепляли за счёт черноморцев, его, уже моториста, сюда и перебросили. Он плавал на Ладоге, воевал в Финскую кампанию, служил в пограничных войсках.

И вот где-то на набережной Красного флота он повстречал нашу северную бабушку, влюбился и женился на ней. Есть у нас такая семейная легенда, что ехал он на трамвае, с нашей маленькой мамой, держит её на руках – сам молодой совсем, двадцать четыре года, красивый, чернобровый – и кто-то ему кричит: «Ну что, матросик, попался!».

Ну, а дедушка по папе вырос в имении. Был мальчишкой ещё, когда случилась революция. Не был ни за белых, ни за красных, как и его отец-помещик. По образованию он был агроном – специально для того, чтобы хорошо вести в имении дела, закончил Тимирязевскую академию, тогда ещё Петровско-Разумовскую.

За участие в студенческих волнениях его однажды выслали назад в имение. Когда революция свершилась, он стал простым агрономом, работал в Петербурге. А его сын, мой дедушка, пошёл в институт искусств – был такой, его тогда называли «институт испуганных интеллигентов». Потом его закрыли и дедушка пошёл в актёрское училище. Уже потом, в Омске, стал заслуженным артистом РСФСР.

Е.М. Молоствова о своих предках

С.Э.: Семью вашего отца выслали по «Кировскому делу»…

Е.М.: Да, после «Дела Кирова» выслали вместе с новорождённым папой, чем, как он говорил, спасли от блокады –«спасибо» партии. Вообще всегда везло – Иван III выслал предков из Новгорода, так что Иван IV их не вырезал. Из Петербурга семью выслал товарищ Сталин – не умерли в блокаду.

Но самое интересное, что непосредственно землевладельца, Владимира Михайловича Молоствова, моего прадеда, не выслали – он был в это время в вавиловской экспедиции. И уже сам, следом за родными, уехал во Ржев. Это его тоже спасло – от репрессий, которые обрушились на генетиков.

Прадедушка был, конечно, генетик, поэтому имя Вавилова было известно папе всегда, а потом уже и нам с сестрой.

Рос папа уже сразу оппозиционным мальчиком. Ещё в школе, в десятом классе, написал Сталину письмо про то, что в стране что-то не так. Он это видел, когда ездил с бабушкой – она, артистка, гастролировала по разным городам.

А дед в то время отказался от брони и ушёл воевать – стыдно было гастролировать в штатском по городам. У него сильно было развито дворянское чувство чести.

Е.М. Молоствова о везении в семье

С.Э.: Он ушёл на фронт и вернулся живой?

Е.М.: Да, живой, успел ещё с Японией повоевать, и остался жив. Хотя человек был немолодой – ему уже было близко к сорока, когда на фронт уходил.

А папа ездил с бабушкой по Казахстану, по Сибири. Там-то он и увидел впервые высланных чеченцев. Это сильно наложилось на Лермонтова, и папа это тоже на всю жизнь запомнил.

В десятом классе, в том письме, он написал Сталину: «Зря вы сменили солдатский мундир на мундир генералиссимуса». Обошлось. Судя по всему, кто-то очень добрый, увидев, что это письмо школьника, просто его выбросил.

Папа поступил на философский факультет, где и встретил маму. А уже там он работал «на посадку – за ревизионизм».

Сел он осознанно. Когда оканчивал университет и прощался с друзьями, они говорили: «Встретимся в тюрьме или в правительстве». В правительство – точнее в Верховный совет – папа вошёл только в 1990 году. А с 1958-го начались лагеря.

написал Сталину: «Зря вы сменили солдатский мундир на мундир генералиссимуса»

С.Э.: Отец рассказывал, почему решил писать статьи против советской власти, когда был ещё студентом, а потом молодым преподавателем?

Е.М.: Знаете, мы никогда не задавали папе вопроса «Почему ты начал писать?», ведь это было настолько логично. Он же совсем маленьким мальчиком читал Манифест коммунистической партии!

Его всегда интересовала суть вещей, всё происходящее, экономические связи и связь с окружающим миром – он это наблюдал, он видел жизнь.

Про папу любят вспоминать, каким он был душевным человеком. А это совсем не так – он был жёсткий человек. Просто внимательный и наблюдательный.

Очень много учился. Мама говорила, он всё своё время просиживал в «публичке», читал. Для меня это непостижимо – я пыталась читать Гегеля, но не вышло, так мы и не познакомились.

В то же время его и естественные науки волновали, были интересны. Тогда на философском факультете хорошо преподавали и точные науки. Математику читал сам Александров, физику – Фок. Да и дебаты между «лысенковцами» и генетиками шли именно на философском факультете. Поэтому в лагерь папа попросил ему привезти учебник Вилли – первый вышедший у нас современный западный учебник по биологии.

С.Э.: Но он был марксистом, так? То есть, нельзя сказать, что это был ресентимент – сын «бывших» ненавидит советскую власть. Не было такого?

Е.М.: Нет, не было. Более того – ни у деда, ни у прадеда не было ненависти к революции. К власти была неприязнь – им было ясно, что такое наша власть, и дома это всё проговаривалось. Но «белыми» они не были.

Дед рассказывал историю, как они прятались в Казани. Город тогда переходил из рук в руки – «белые да красные, все такие разные». И он выскочил из подвала, где его мама прятала. Мальчишка двенадцати лет, очень красивый, белокурый, голубоглазый – побежал встречать белых.

И в здании дворянского собрания – оно сохранилось – офицер, руководитель белого отряда, берёт мальчика на руки. Все обнимаются, всё прекрасно. А потом вводят пленного коммуниста. И этот офицер, почти не разворачиваясь, бьёт его пистолетом по зубам.

Ну, деда бедного долго рвало в сортире ближайшем. После этого он, в общем-то, и подался в искусство.

Всё было непросто. «Россия, которую мы потеряли» - та ещё была Россия.

К власти была неприязнь... Но «белыми» они не были.

С.Э.: То есть, они были из той интеллигенции, которая не поддерживала царский режим?

Е.М.: Нет, не поддерживали. Хотя дворянский молоствовский гонор там был. Примерно как у князя Болконского. Папа всегда благодарил Толстого – в Грозном он чуть не погиб. Когда начался обстрел, все попадали в грязь. А папе стыдно. И тут вспомнил, как толстовского одного, которому было стыдно – и, благодаря Льву Николаевичу, шлёпнулся в грязь, выжил.

Гонор там был, но не такой, как у друга деда – Вацлава Яновича Дворжецкого, с которым они в Омске сдружились – отец знаменитых артистов и сам прекрасный актёр. Вот там был гонор, польский! А тут – скорее самоирония.

И – вы правильно сказали – это скорее была интеллигенция. В отличие от большей части булыгинской, казанской дворянской родни – у дворян часто встречался антисемитизм – тут этого не было от слова «вообще».

С.Э.: Он, получается, критиковал советскую власть именно с марксистских позиций – за то, что она не была марксистской?

Е.М.: Да, он считал, что у нас был госкапитализм.

С.Э.: Это было целое явление. В Московском университете тоже многие так считали.

Е.М.: Да, «дело Красноперцевых», их даже посадили. Папа всю жизнь дружил с Вадимом Козовым. Это был поэт хороший, переводчик, муж дочери писательницы Ольги Ивинской. Потом он уехал во Францию.

А со всеми остальными «красноперцевыми» отношения не поддерживались, потому что они очень плохо повели себя в лагере. Пошли на сотрудничество с режимом, надели красные повязки. Было такое грубое слово «ссучиться».

С.Э.: Они сидели в одном лагере? Расскажите об этом.

Е.М.: Ой, как в той песне – «то, что было не со мной, помню». Я ведь родилась, когда папу после лагеря в деревню отправили.

Папу пересылали несколько раз. Сначала он был в Воркуте. А с «красноперцевыми», как я понимаю, познакомился в Дубравлаге, в Мордовии. Знаменитые лагеря «от Потьмы до Барашева – путёвка в жизнь».

Про лагеря папа рассказывал, понимаете… очень весело! Я лет до двенадцати вообще думала, что лучшего места, чем лагерь, трудно себе представить – потому что там и папины друзья, с которыми он потом дружил всю жизнь, все читают стихи, учат языки, спорят… О том, что это невесело, я стала понимать позже.

О «красноперцевых» он говорил коротко, и в этом была его жёсткость: «Всё, неинтересно!». Кто-то из них приезжал к нам в Москву, когда папа стал депутатом. Тогда он чисто формально выпил чаю, сослался на головную боль и ушёл.

В то время, при Хрущёве, арестовывали очень много. Эта «оттепель»… студентами лагеря были просто набиты!

Были там и «глухари» - так называли людей, которые выступили против Хрущёва. Кто-то за Сталина – многие грузины, да и кавказцы в целом, были просталинские. Кто-то просто против Хрущёва. Но необразованные, не очень понимающие свой протест. Их за это прозвали «глухарями».

Было много «религиозных». От мамы и папы я с детства многих знаю свидетелей, сами знаете кого, потому что это были очень добрые женщины, которые ездили к своим друзьям. А мама с маленькой Таней ездила – хрупкая, красивая женщина, тяжело с ребёнком в дороге, вот ей помогали.

И было очень много с Запада Украины. Просто очень много! Суровые, но тоже добрые женщины. И помогали, учили маму – как и что передать. О них всегда вспоминали тепло.

Но особенно много – студентов. Из самых разных городов.

Про лагеря папа рассказывал, понимаете… очень весело!

С.Э.: Эти мордовские лагеря были созданы при Хрущёве, специально для «политических»?

Е.М.: Да, судя по всему, Дубравлаг отделили от уголовных лагерей именно при Хрущёве – для «политических».

Режим был не очень тяжёлый. Можно было передавать книги. Посылки были, свидания, письма. Много сохранили папиных писем из лагеря. Знаете, моя дочь даже к себе на истфак таскала эти письма. Там очень интересно – конечно, сначала о любви: «Дорогая Риточка, Танечка!», а дальше – про экзистенциализм, про Экзюпери. Про то, что стало выходить в этот период.

То есть, мозги там всё время работали. Удавалось даже какие-то статьи передавать – папа как-то уронил рукавицу со статьёй, пока шёл в колонне с собаками. А мама стояла, смотрела и успела поднять.

Единственное, что у папы жёстко осталось – нелюбовь к овчаркам. Не то, чтобы не любил собак – он вообще собачник был. Но овчарок просил не заводить.

Что их всех характеризует – они были мальчишки. Некоторые были постарше – Кирилл Косцинский, например, писатель, его так и звали – «Пис». Это были «старики». Да и папа был практически «стариком» - его посадили в 25 лет. Были те, кто помоложе. Юра Штерн (Тараканов), например, ему было восемнадцать.

Но всё равно они были мальчишки! Они лазали в уголовный лагерь за пряниками – там был ларёк с хорошим снабжением. Папа пролезал и «попка с вышки» стрельнул, прострелил ему ватник. Такие вот игры, за пряниками лазать – при том, что философию изучали.

Там же сидели по вторым срокам. Потому что те, кого забирали в первый раз, создавали в лагерях неправительственные организации и дальше. Так был создан ГРАС (Группа революционных марксистов) – и по этому делу потом дали вторые срока.

Папа подружился тогда с одним из «революционных марксистов» Давидом Мазуром, ныне уже покойным. Дядя Давид стал как брат отцу, а его дочки Фира и Мира – как сёстры нам с Татьяной.

Так они «обрастали связями». Приезжали новые. По «делу Пименова» приехал совсем молодой мальчишка, семнадцатилетний, Борис Вайль. Тоже подружились и, выйдя на свободу, естественно, поддерживали отношения.

С.Э.: Мы пропустили момент ареста, следствия – что отец про это рассказывал? Сейчас это становится актуальным.

Е.М.: Да, это очень актуально!

Арестовали папу в Ленинграде. Он приехал на каникулы, как и его друзья – Алексей Яковлевич Гаранин, Николай Солохин, Евгений Козлов. Они встретились, обсудили свои политические дела и папину статью «Status Quo».

Что-то они чувствовали, подозревали даже слежку. Папу взяли в Ленинграде, а друзей – уже в городах, куда они уехали.

У них был кружок. Наш дядя Рома, физик, тоже был задействован – его не арестовали, потому что его родственник нашёл дома бумаги и сжёг.

А маму нашу не арестовали только потому, что прокурор Рожин, царство ему небесное, не подписал ордер на арест – мама была беременна.

Сначала папе дали пять, а дяде Лёше – три, потому что он успел повоевать. Он был старше их и был лётчик…

Но потом «за мягкостью» приговор отменили и дали «десятку». И вот это был удар страшный. Мама дяди Коли Солохина, крестьянка, прямо на суде завыла.

А папина бабушка, которая его растила и очень любила, через несколько дней умерла от инсульта, услышав о приговоре. Её звали Екатерина Михайловна – я как раз в честь неё Екатерина Михайловна.

Надо сказать, родственники повели себя замечательно. И друзья, однокурсница тётя Люда, Людмила Григорьевна Волкова. Это такая дружба – они и похоронены рядом, в Еремково… Образовалась группа поддержки. Однако, когда они приехали на суд в Москву – побоялись ехать к родне.

Мама и тётя Инна Ушацкая ночевали в троллейбусе. Их пригрела водительница – разговорились, и она им сказала просто: «Девчонки, ночуйте в парке! От тюрьмы в России никто не зарекается: сегодня вы к мужу на свидания, а завтра – я».

Но потом повезло. В это время пересмотрели уголовный кодекс и 58-ю статью заменили на 70-ю. А по семидесятой, как говорили, «семь плюс пять порога» - нельзя жить в крупных центрах.

Когда папа вышел, включились эти «плюс пять». Официально ему ссылки не дали, но сказали в Петрозаводске: «Вы, Михаил Михайлович, определяйтесь – можно покаяться, тогда будете в Кижах работать».

Е.М. Молоствова об аресте отца

С.Э.: А в Москве или Ленинграде нельзя?

Е.М.: Нет, про них даже разговора не было – только Петрозаводск.

С.Э.: Простите, хотелось уточнить – а в чём же состояло обвинение? В том, что они собирались и обсуждали советскую власть?

Е.М.: Нет, это 58-10, организованное сообщество. То есть, ревизионизм, критика советской власти, но главное – что организованно всё. Ну и плюс агитация, пропаганда. Потому что они читали свои лекции и в Политехе, и на других факультетах университета.

С.Э.: Это были студенческие семинары, и они проходили в антисоветском ключе?

Е.М.: Да, конечно, они всё проговаривали. Вы же понимаете, XX и XXII съезд, осуждать было что.

С.Э.: Им показалось, что уже настала свобода, что можно обсуждать?

Е.М.: Да, но при этом подавлено Венгерское восстание, казнён Имре Надь. Папа потом, в 94, награждён был орденом Венгрии.

Как и Литвы – он ездил в 91 защищать свободу Литвы.

Мне очень приятно – мой ученик, студент второго курса в Будапеште, – рассказал, что один из преподавателей-врачей знает о делах, прошедших в России после Венгерского восстания, и знал фамилию моего папы. Это было очень трогательно. Даже, пожалуй, трогательнее, чем орден – что есть память врачей.

С.Э.: Хотелось бы практический вопрос задать. Отец говорил, как вести себя на следствии, что рассказывать следователю?

Е.М.: Знаете, они все очень волновались, когда стало возможным получить дела – вдруг лишнего наговорили по молодости. Не наговорили.

Удивительно: против папы вели дело как против главного организатора (поэтому самый большой срок), а единственной реально уликой было то, что в одном из маминых писем говорилось: «Мишка как организатор - ноль».

Говорили они всё правильно. Тогда ещё не было описано, как вести себя на допросах. Но они знали историю. И я очень благодарна, что они и меня, человека совершенно не гуманитарного, в изучение истории носом тыкали.

Папа много читал о народовольцах, о Вере Фигнер. Да ещё и с семьёй Фигнер дружил, с её племянницей – это были дорогие имена. Всё было продуманно. И нам папа достаточно жёстко передавал этот навык. Вот почему я за ваши статьи уцепилась-обрадовалась, почему читала Давыдова (папа дружил с ним). Потому что давали и говорили, что это надо читать.

У папы есть стихотворение, которое он заканчивает словами: «Точно помним мы тюрьму, и за что садились». Они сели идейно.

Папа всегда говорил, что это не спорт и не мода. Когда я вступила в Демократический Союз Новодворской и нас стали таскать в КГБ, папа говорил: «Ты понимаешь, что это?! Всё должно быть продуманно». Он очень за меня боялся.

И эту брошюру «Как вести себя на допросах» он не одобрил – лучше не говорить, не играть с ними. Отказаться давать показания – самый надёжный вариант – «Ваше дело, ищи, начальник». И никаких договоров – они всё равно переиграют.

Не только у народовольцев были несчастные истории с Гришкой Гольденбергом, когда идёшь на сделку со следствием, чтобы сделать лучше всем. Охранка переиграет обязательно, так что – не играть.

А ещё, когда начался ДС, папа дал мне омерзительное произведение – «Бесы» Достоевского. Я плевалась, но – мне велели, я читала. Вся эта нечаевщина, азефовщина – папа тоже всегда об этом говорил.

Вот родился он серьёзным политиком. Любил многих диссидентов, дружил с ними, но был всё же отдельно. Он был не за «соблюдайте нашу Конституцию», а за изменение режима. Читал, конечно, и Дьёрдя Лукача. Одно время дружил с Михаилом Лифшицем. Но потом Лифшиц, будучи уже старым и «догматичным», испугался папиных фокусов.

Папа был за изменение режима однозначно, и поэтому его довольно жёстко «пас» Андропов. В сахаровском архиве нашли записки Андропова в ЦК: «а Молоствов преподаёт, это недопустимо!».

Представьте себе эту жуткую глухомань, дно – Дновский район, деревня Рвы, девять километров до автобуса пешком. Когда Андропов пришёл к власти, папе запретили преподавать вообще. Он пошёл в почтальоны. Я думаю, именно поэтому – Андропов, посмотрев на Венгрию, понимал, чего надо бояться.

«Точно помним мы тюрьму, и за что садились». Они сели идейно.

С.Э.: В каких городах и местах жили ваши родители после лагеря?

Е.М.: Сперва в Новгородской области. Потом решили, что лучше поближе к родителям папиным – это Омская область, Алексеевка, на границе с Казахстаном, степная Сибирь. Потом мама поняла, что умрёт в Сибири – у неё начались депрессии от этой степи – так что переехали в Дновский район, но вскоре там закрыли школу, пришлось искать другую, там же, в Псковской области.

А потом стало ясно, что снова, наверное, будут сажать. «Хронику текущих событий» тогда начали громить. Арестовали СМОД в Петербурге – у них были папины статьи, которые уходили за границу. Он печатался в израильском журнале «22» и мюнхенском «Страна и мир» у Кронида Любарского. Стало понятно, что надо иметь своё жильё, а не школьное. Да и родители старели – вот и купили домик в Еремково, у самой железной дороги. Там и мама похоронена, и папины родители.

Они не дожили до папиной реабилитации. Мне в этой истории жальче всех папину маму. Она, знаете, ходила в гости к деревенским старушкам и рассказывала, какой Мишенька почтальон у неё на самом деле умный, философ... Что-то из чеховского «Архиерея», которого я недавно перечитывала.

Родители прожили хорошую жизнь. Может, мы с сестрой такие непробиваемые оптимисты именно потому, что у нас всегда было много друзей, дома – много книг. И был мир – родителей любили в школе, наш еремковский дом до сих пор не грабят, потому что помнят – мама когда-то там учила. Вот поэтому мне именно бабушку, красавицу-актрису, и жальче.

Папа продолжал работать, писать. Мы смеялись, как он начинал писать, как только слышал «Голос Америки», BBC или «Немецкую волну». Для меня как колыбельные были позывные «Голоса Америки» и голос Анатолия Максимовича Гольдерга на BBC. Папа писал, стучал яростно по своей машинке двумя пальцами – волосы дыбом, борода выпячивалась…

С.Э.: А каким способом его статьи передавались за рубеж?

Е.М.: Насколько я понимаю, основной канал – через «Хронику» и лично через Юрия Александровича Шихановича, которого потом по второму разу жестоко посадили. И вообще через московских друзей-диссидентов.

С.Э.: Они к вам приезжали?

Е.М.: Да, доезжали до Великих Лук и дальше пешком. Они же все были молодые, моложе меня теперешней. Что им 25 километров пешком пробежаться, чтобы встретиться.

Причём не только диссиденты – просто друзья. Тот же Юра Фрейдин, друг и опекун Надежды Яковлевны Мандельштам. Я от него в детстве о Мандельштаме узнала.

С.Э.: Ваш отец имел право приехать в Ленинград?

Е.М.: Приехать – имел. Другое дело, что, стоило приехать, сразу начиналась прослушка телефонов и родни. И у всех знакомых, у которых мы побывали.

Родители, конечно, всё рассказывали и я знала про «дело самолётчиков», допустим. Папа был знаком по лагерю с Эдуардом Кузнецовым. У меня был в юности красивый браслет, с надписью «Марк Дымшиц говорит, Вперёд, мой народ!», и в виде кандалы. Я его потом подарила девчонке молоденькой – мы приехали к папиным друзьям в Дербент, и у этой девочки, еврейки, глаза загорелись. Я вдруг поняла, что она имеет больше прав носить этот браслет. Теперь она уже тётенька с тремя детьми. По счастью, их семья успела уехать до начала страшных событий на Кавказе.

Мне казалось, у нас в Ленинграде много друзей. Но, на самом деле, народ был напуган. Помню, как папа с горечью говорит, что в поддержку Глеба Якунина в Петербурге подписалось четыре человека.

Это было уже время глухого застоя. Догромили солженицынский фонд, посадили Валерия Репина. И Солженицын-фонд возглавил Марк Наумович Ботвинник – тяжело больной старик. Сказал: «А пусть арестовывают, пусть выносят меня после четырёх инфарктов!». Его дочь, Наталья Марковна, вспоминала, что напротив их двора, у колодца на Рубинштейна, постоянно горело окно, велась съёмка. Очень мужественная семья! К сожалению, из них уже никого нет.

Когда началась перестройка, многие диссиденты говорили, что во власть идти не надо. Был конфликт с Новодворской. Даже Валерий Ронкин и «колокольчики», его подельники, их арестовали в 1965 за издание журнала «Колокол», говорили: «Ну не надо лезть в это всё!».

А папа сразу же уверенно пошёл на выборы в Верховный совет. Его выдвинули общество «Мемориал» и «Рудгеофизика», организация молодых инженеров.

С.Э.: Вы где жили в то время?

Е.М.: Я тогда была уже замужем за своим нынешним ( и единственным)) мужем, Юлием Рыбаковым. Татьяна работала по распределению в Тверской области и тоже была замужем. А папа жил в деревне.

И это были удивительные выборы! Шёл Чернушенко, начальник консерватории. Шёл Бастрыкин – сами понимаете, в качестве прокурора. И – сельский почтальон Молоствов!

Мы писали плакаты от руки. У папы был огромный округ – весь юг Ленинграда и Колбино, Купчино, Ижора… За него проголосовали, он вышел во второй тур против Чернушенко и победил первого марта 1990 года с огромным отрывом.

С.Э.: Как вы вели ту кампанию, всей семьёй?

Е.М.: Даже не семьёй. У нас, к сожалению, к тому времени осколки одни остались. Был, как мы говорили, клан. Помогал Валерий Мустафьевич Муждаба – мамин брат, инженер-ядерщик. У него дома рисовались и лежали эти плакаты. Подключился «Мемориал», подключились диссидентские друзья. Просто стояли друзья и родственники в пикетах с самодельными плакатами.

Папа много выступал, его постоянно приглашали на встречи с избирателями. Тогда же всё было так политизировано!

Первого марта я рожала свою дочь в роддоме Орджоникидзе. Лежала я там, только родившая, и меня толкает девчонка чуть постарше, лет двадцати шести, сама после тяжёлых родов: «Вставай, урны принесли, надо голосовать! Там идёт такой Молоствов, ты за него проголосуй!». Потом смотрит на мою фамилию: «Твой родственник, что ли?». Я говорю: «Папа». Она мне: «Чего тогда спишь, надо же бежать тем более!». Вот такая была обстановка на тех выборах.

Мой папа очень рано умер, в шестьдесят девять. Сейчас его страшно не хватает, потому что сейчас его трезвый анализ помог бы. Ему марксизм не помешал примкнуть к команде Гайдара. Они с Гайдаром были в тёплых отношениях – папа считал, что собственность и ответственность должны лежать в основе свободы.

Другое дело – 1993 год, потом Чечня… Он умер в очень плохом настроении. В одной из своих статей, в 1996 году, написал, что стареющий Гинденбург ещё пожмёт руку сами знаете кому.

И иллюзий уже не было. С Чубайсом он поссорился во время одной из выборных кампаний, потому что понял – игра идёт втёмную. А после Чечни сказал: «Я живу не свою жизнь».

Е.М. Молоствова о кампании 1990 года

С.Э.: Ваш отец с энтузиазмом воспринял перестройку, стал депутатом. Как он смотрел на разворовывание «народной собственности» распоясавшимися «прорабами перестройки»?

Е.М.: Воспринимал печально. Вообще он хотел снять свою кандидатуру с выборов в Думу в 1993-м. Уже ему всё опротивело. Особенно – когда начались вневыборные перестановки кандидатов, чтобы провести, например, Григория Томчина вместо диссидента Бориса Пустынцева. Вот таких игр папа уже не хотел.

Он шёл «паровозом» от «Выбора России» в Петербурге и снял свою кандидатуру. Уже стал всё видеть, что происходит. Эффективных менеджеров, да?

Но его уломали. Пол ночи уговаривал Сергей Адамович Ковалёв. А потом папа лёг спать и попросил не будить. В это время позвонил Гайдар. А я была очарована в свои 26, да и вообще к Гайдару всегда хорошо относилась – пошла папу будить. Они тоже очень долго разговаривали, в конце папа сказал: «Ну, ладно».

И потом, когда поехал в Чечню, у него было ощущение искупления. Ощущение, что он должен приносить вот такую пользу.

А на следующие выборы – вообще не пошёл.

С.Э.: Потрясает тот факт, что Ваш отец отказался от московской квартиры. Были такие случаи ещё?

Е.М.: Мой муж, например.

С.Э.: Два человека?

Е.М.: Была еще коммунистка с Чукотки Майя Ивановна Эттырынтына.

Но, вы знаете, тогда других вариантов, как смеялся папа, не было. Наша мама была очень жёсткий человек. Потому и выдержала ту ссылку. Деревенская жизнь ломала сильнее, чем всё остальное – она оставила науку, бросила аспирантуру, уехала в школьные учителя… С возрастом у неё открылись страхи. Боялась печи. Боялась, что погаснет свет. Боялась, что заболеют дети. И всё это она вытягивала..

И при этом была яростным аскетом. Всё папино депутатство я сажала маме огород, чтобы она успокоилась. Невозможно было что-то не скосить, не сделать – получишь «сучку депутатскую» запросто. Что мы, барыни? «Живи, как все», - было у Анатолия Марченко – уж кого и папа уважал, и мама!

Так что квартиру папа и сам бы не взял – а тут ещё и такая мощная поддержка. Хотя иногда думаю: «Забрали бы они квартиру и грабанули кого-нибудь – как проще было бы сейчас из какой-нибудь Бельгии проповедовать, а не в школе работать».

Но, смех смехом, а это всё так было. Я вот тоже в московской школе работала и знала, что некоторые старые учителя до сих пор живут в коммуналках. А в Питере коммуналки до сих пор – в том числе на папином округе! И это ещё «благополучные» Питер и Москва, а в регионах тогда врачам и учителям не платили месяцами зарплату.

И как, прожить всю жизнь, отсидеть в лагере, а потом взять квартиру? Да не пошли б они!

И как, прожить всю жизнь, отсидеть в лагере, а потом взять квартиру? Да не пошли б они!

С.Э.: В наше время это редчайшее явление, потому что для себя человек всегда найдёт оправдание. Ну, скажем: «Обеспечу семью, смогу, не думая о куске хлеба, изо всех сил работать на страну».

Е.М.: Нет, это отвратительно. Есть люди, которым невозможно было бы потом смотреть в глаза.

Тогда, в Москве, мне этот вопрос прямо задала потрясающая преподавательница литературы, красоты неземной женщина в свои восемьдесят, Инна Иосифовна. Какое счастье было смотреть ей прямо в глаза и сказать: «Нет! Нет! Нет! Мы не взяли квартиру!».

С.Э.: Самое же отвратительное было в том, что не только держиморды, но и наши рафинированные интеллигенты, когда дорвались до власти, стали воровать на всю катушку. В перестройку интеллигенция объявила войну привилегиям коммунистов, но при этом «победители» превзошли коммунистов по коррупции не в два или в три раза, а на порядок.

Е.М.: Я много об этом думала. Ещё Маркс сказал Женни фон Вестфален: «Женщины превращают политику в семейное дело». Всё это я наблюдала.

Помню, как меня позвали на распродажу бриллиантов. Из школы прибежала – звонок: «Катя, вы пойдёте?». Ну да, всё бросила и побежала. Дело в том, что деньги уходили на помощь людям, у которых денег не было.

Папа не получал пенсию – деньги сразу же переводились в фонд помощи бывшим политическим заключённым.

Помните, у Довлатова страшный рассказ про носки. Как человек фарцевал носками, а могли и посадить, и за это сажали по экономической статье. Вот я и думала: «Какое счастье, что я сильно младше, что ничего этого не видела!». Рисковать свободой за носки – это ужасно, это омерзительно.

И здорово написали Вайль и Генис. В книге про 60-е годы .Эта цитата из Хэмингуэя: «А я люблю, чтобы в коктейле была маслина». Хэмингуэй мог любить маслину – он по-настоящему пострелял в Килиманджаро, повоевал в Испании. А тут мы ничем не рискуем, зато наша фронда, которая «советскую власть не любит эстетически» - от этой фразы меня тоже тошнит. И вот, пожалуйста, маслина в коктейле.

Они были голодные. Их протест часто из внутреннего голода вырастал. А любовь эта к утончённости… споры в facebook – это показатель. Споры – Бродский, не Бродский… Так и хочется сказать: «Да купи ты себе Бродского, читай Бродского, читай Самойлова, читай кого хочешь – чего ты всё выпендриваешься?». А потому что это единственный способ поднять себя «над». Тоже чувство сродни голоду.

Вот поэтому они и начали всё это. «А вот живу, а я зарабатываю, я не такой как все». И это очень грустно, мы на этом и проиграли.

Папа не получал пенсию – деньги сразу же переводились в фонд помощи бывшим политическим заключённым.

С.Э.: Отсюда и пошло его разочарование?

Е.М.: Почему я сразу выделила вашу статью о Герцене, о декабристском мифе. У людей должен быть «Гамбургский счет». Весь пришедший постмодерн – папа его очень не любил.

Папа не любил Довлатова. Особенно они с мужем любили посмеяться над «Зоной», где Довлатов пишет, что охранник и заключённый суть одно и то же. Ты это заключённому расскажи! Особенно мужу, он сидел в уголовном лагере, там с этим вообще жёстко.

С.Э.: Довлатов писал с точки зрения охранника, так как сам служил охранником.

Е.М.: Ну да, он себя тешил иллюзиями. Никогда охранник не будет равен заключённому. Тем более, людям, которые знают, за что сели.

Поэтому папа не любил всякий постмодерн. Он любил про себя цитировать свою университетскую подругу, которая когда-то сказала: «Ну, Молоствов, и прямолинейная же ты скотина!».

Любил Герцена. Очень любил Салтыкова-Щедрина. И вообще определённые вещи. У него даже стих такой был: «Чтоб давленью дьявольскому совесть – единственный противовес».

И друзья у него были такие же. Настоящие его друзья – так ни во что и не выбились. А друзья, которые выбивались… трагическая история.

Когда он умирал, пришли к нему за индульгенцией два его друга. Один – директор крупной гостиницы, принимавший участие в приватизации. Другой – просто чиновник от правозащиты. Пришли, сели: «Мишаня!». Папа посидел и сказал: «Катя, убери их!».

Можете себе представить, ему оставалось дня три-четыре жить. И не «Уйдите, ребята, я устал!», а «Катя, убери их!».

С.Э.: Ваш отец поддержал разгон парламента в 1993 году. Чем он это мотивировал? Многие считают, что отсюда начались все наши беды.

Е.М.: Он тоже так считал. Это была, на самом деле, боль.

Во-первых, он не просто поддержал. На телевидении это озвучивали он, Юшенков. Папа сказал тогда: «Верховный совет себя исчерпал». Но он не знал, что в это время уже был подписан указ. И очень обиделся на Юшенкова, что Серёжа ему этого не сказал. Они, слава Богу, перед смертью и того и другого помирились – Серёжа приехал с папой прощаться и они это как-то обговорили.

Дело в том, что папе был отвратителен Руцкой и вся команда, которая вокруг собиралась. Пожалуй, для Хасбулатова он делал… не то, чтобы исключение, но как-то по другому к нему относился. Хотя и Хасбулатов своим хамством тоже всем там надоел, но всё-таки он что-то другое. Хотя бы сравнить в самом конце арест Руцкого и арест Хасбулатова – как мужчина себя вёл, сидел красиво, с трубкой.

Они были отвратительны. Баркашовы, Анпиловы - к майским событиям они уже собрались там и были достаточно опасны. Илья Константинов, который до этого был демократом в Народном фронте. Эта борода, эти попы, этот антисемитизм. Они были фашисты, но за ними шли несчастные, разочарованные люди. А ведь Руцкой до этого вешал карты Татарстана – начать там операцию против сепаратизма..

Их поддерживали и те, кто саботировал нормальную приватизацию.

Другие были тоже отвратительны. И в тот момент, когда казалось, что вариантов нет, случилось обострение – и нападать-то начали как раз те, согласитесь.

Захват мэрии мы очень лично переживали. У нас сын, Володька Рыбаков, был оператором – сначала в мэрии, потом знаменитые съёмки нападения на Останкинскую телебашню. А в мэрии было очень страшно – чуть ли не под ноги бензин: «Сейчас подожжём!».

Поэтому папа поддержал в это время Ельцина. Но он понимал и говорил, что, в общем, нюхнули крови. И дальше все события – это продолжение. Более того – было понимание, что эти события – гражданская война. А в гражданской войне однозначно правых не бывает. Потому он сердился на Явлинского, который сперва призывал «раздавить гадину», а потом… вы помните его поведение.

Больше он на телевидение с этими темами не шёл. А тут почти сразу началась Чеченская кампания…

Было понимание, что эти события – гражданская война. А в гражданской войне однозначно правых не бывает.

С.Э.: Расскажите о его участии в этих трагических событиях.

Е.М.: Повторяю: у папы была, как сказали бы современные психологи, травма. Трепетное отношение к чеченцам у него было с детства – с тех пор, как увидел в сухой казахстанской степи этих красивых женщин, с кувшинами бредущими за водой. Это был триггер.

Бывал папа и на Кавказе у друзей, у Давида Мазура – у его родни, кизлярских и дербентских евреев. Кавказ он любил.

Когда всё началось, папа напрягся. Было понятно, что заигрывание на первых порах – просто отвлечение внимания. Что речь идёт о развязывании войны – классическом со времён реформ Александра.

В первой делегации, когда был штурм Грозного, он не поехал, потому что заболела мама. Но 14 декабря, в день смерти Сахарова, они с Ковалёвым стали пробиваться в Чечню. В самолёты их отказывались брать, и Гайдар прямо с вечера памяти Сахарова, «пробил» самолёт, на котором они полетели в Грозный.

Дальше начался кошмар. Сначала с ними была связь, потом быстро кончилась.

Любят говорить, что они были во дворце Дудаева. Но они там были только в первую ночь и во время штурма. А жили на улице Красных фронтовиков. Когда их дом разбомбили, переселились в подвал этого дома.

Накануне штурма к ним присоединился мой муж – приехал с думской делегацией. Приехал, как он шутит, из-за того, что дома было невозможно оставаться – «Михалыч там, а я тут»… ему стало легче уехать туда.

Ну и постановили, что Ковалёв вместе с ними уезжает – попытается посмотреть Ельцину в глаза. А наши вернулись на улицу Красных фронтовиков, в подвал. Как папа написал в своей книжке, «вместе жили старик-чеченец, старик-еврей, старик-инженер и старик-марксист».

Связи всё не было. Я очень благодарна генералу Волкогонову, который по своим каналам пытался их найти и звонил нам, успокаивал, и Руслану Аушеву – его помощник Азамат звонил нам каждый день. Ну и Толя Шабад.

А вообще началась мёртвая зона. Вот этого я не могу простить партии «Выбор России», но это чисто женское. Ни одна зараза нам не звонила. Более того, Сергей Адамович, прибыв, к нам домой не зашёл – может, мамы испугался.

Так мы и сидели, перезваниваясь с Борщёвыми – депутат от «Яблока» Валерий Борщёв сидел в том же подвале. А у меня четырёхлетняя Юлька на руках…

В какой-то момент позвонил лично Аушев и сказал: «Катя, подготовьте маму – скорее всего, они уже не выберутся».

Е.М. Молоствова о событиях в Грозном в 1994 г.

Вот тогда я стала думать, что оставлю маленькую дочь, как Мариула ваша кишинёвская, и поеду в Грозный искать тела. Однако, компания была нужна, и я обратилась к Анатолию Шабаду: «Может, поедете со мной?». Он с ужасом посмотрел на меня и сказал: «Поеду». Позже объяснял: «С татарами спорить бесполезно, потащилась бы туда, а я хоть что-то соображаю».

Но тут произошло чудо. Александр Авраамович Осовцов возглавил колонну, которая поехала их искать. В Грозный они пробиться не могли, но встретили парня, Усмана Харсиева, который им сказал: «Ребята, а вы не своих депутатов ищите? Я их по телевизору видел – знаю, в каком подвале, и, если повезёт, выведу». И вывел их под обстрелом на границу Грозного!

Папа говорил, что погано себя чувствовали, как предатели. Потому что люди оставались в подвалах.

А Усман потом погиб. Он возил журналистов в Чечню и эфэсбэшники его под Самашками расстреляли. Сестра его, Саида, слава Богу, жива. Мы пытались потом через родню найти её, но потом поняли – она замужем, у неё дети, и в Чечне связь с нами может стать для неё нехорошим каналом.

Мы думали, всё утихомирилось. Папа ездил в Вильнюс, Юлий – в Карабах, оба в Грозный – сколько можно?! И тут вдруг – Будёновск. Тогда стало особенно страшно.

Даже вспоминать об этом не люблю. Была уверено, что теперь их убьют. Хотя бы в соответствии с теорией вероятности.

Они собрались в один день – Юлий из Питера, папа из Москвы. День тот был прекрасный.

Про Будёновск я узнала на работе – в школе. Мы проводили встречу с Володей Долгим – прекрасный человек, друг Солженицына. Он должен был мне с Катей Шиханович показывать Зарядье, рассказывать о Москве. А ещё я в первый раз ребёнка отдала в деревню к маме. Такая свобода и эйфория…

Прогулка не получилась, я приехала… думала, рассосётся, всё будет хорошо. Зашла к своей подруге с радиостанции «Свобода» Лиле Пальвериной. Она постарше меня, говорит: «Ты, дура, иди домой!».

Я прихожу… а там папа собирается!

Пыталась его уговорить, были и рыдания. Он почти перешагнул через меня: «Найди рубашки и не голоси!». А через какое-то время позвонил его помощник из Питера и стал врать, что папа отправляется куда-то на конференцию.

Плохо помню, что происходило дальше. Были даже галлюцинации от испуга. Но это всё, по крайней мере, случилось быстро.

Казалось, всё замечательно кончилось. А папа пошёл на пенсию. Вернулся в Петербург, в Еремково…

С.Э.: Чем он занимался на пенсии?

Е.М.: Написал две книги. Спасибо Серёже Юшенкову, заставил его это сделать.

Первая книга – «Прямые, которые не пересекаются», вторая – «Записки вольнодумца».

И статьи писал. Для «Нового времени», для журнала «Звезда», для «Знамени». За грибами ходил…

Он смог жить в Питере. Хотя после того, как отказался от квартиры, жилья не было. Но Олег Валерьянович Басилашвили и Нина Семёновна Катерли возмутились: по закону о реабилитации положена квартира. В 1934 году выслали, в 1958 арестовали – квартира ушла. Они постарались, в итоге дали однокомнатную конуру на Васильевском острове. Сменяли её на Петроградскую для сестры.

В Маркизовой луже, Где вблизи Голодай, Где от ветра и стужи Ай-ай-ай, ай-ай-ай,

Где глаза на закате Во все окна глядят На ледовую гладь, Легендарный Кронштадт,

Там старик со старухой. Как их звать – угадай. Ждут, когда же с Павлухой К ним прибудет Бабай.

И когда же писульки Дожидаться невмочь, Их порадует Юлька, Депутатская дочь.

Выступал в «Мемориале», работал… а потом стал сильно болеть. Обнаружили у него рак.

С.Э.: Эти переживания сократили жизнь многим. Все верили, что начнётся лучшая жизнь – и вот к чему пришли в итоге.

Е.М.: Грустно, да. Но – «Не говори с тоской – их нет; А с благодарностию - были».

Мы должны быть благодарны судьбе за то, что застали хороших людей. И вообще в хорошей компании были – от Герцена до мальчишек, которые теперь садятся. Главное, чтобы они понимали, за что садятся. И пожелать им мужества, стойкости. Выдержать можно всё, кроме пыток.

Они ещё очень молодые – эти ребята, которые выйдут. Это сейчас единственный путь в российскую политику.

Мы борзые были, когда ДС начался. Папа мне про Сахарова, а я: «Папа, ну а что нам Сахаров?». Это мне ещё двадцать лет, дура дурой. До сих пор так стыдно…

Что касается эмигрантов – помню эту радость встречи, все писали друг другу письма. Этой ерунды про «хороших русских, плохих русских» - и близко не было. И папа не осуждал уехавших. Наплевали, уезжали? Да повесился бы человек в деревенской ссылке. И с их стороны – тоже только поддержка. Старались передать в посылках фломастеры, книги, ну хоть кофе. Елена Георгиевна собирала и распределяла посылки, сама возила – сейчас об этом забывают.

Но вот мнение эмигрантов никого не волновало. Папа мог с Давидом, или с дядей Лёвой Хаплановым советоваться, идти ли ему на выборы. А эмигранты – совсем другая история.

Поэтому ребята, которые сели – вернутся в политику и вернутся героями, дай Бог им не сломаться. Это одна из причин, почему мы с мужем не уезжаем. Не думаю, что нас посадят. Да и не буду нарываться, надевать зелёную ленточку, чтобы сесть. Но говорить буду то, что думаю.

Юлий дописывает книгу. Есть первая часть, «Мой век», а сейчас он пишет о временах депутатства. Будет толстая, кропотливая, с большим количеством источников и законом книга.

А детям – было бы куда вернуться.

Недавно был день рождения Мераба Костава. Очень тронута, что его друзья и вдова очень тепло к моей дочке относятся. И вспомнила, как я завидовала своей подружке Кате Шиханович, что к ней приехал Костава и она угощала завтраком этого человека, вернувшегося из лагеря.

Было бы куда вернуться!

Спасибо за насыщенное информацией интервью!

"Историческая экспертиза" издается благодаря помощи наших читателей.